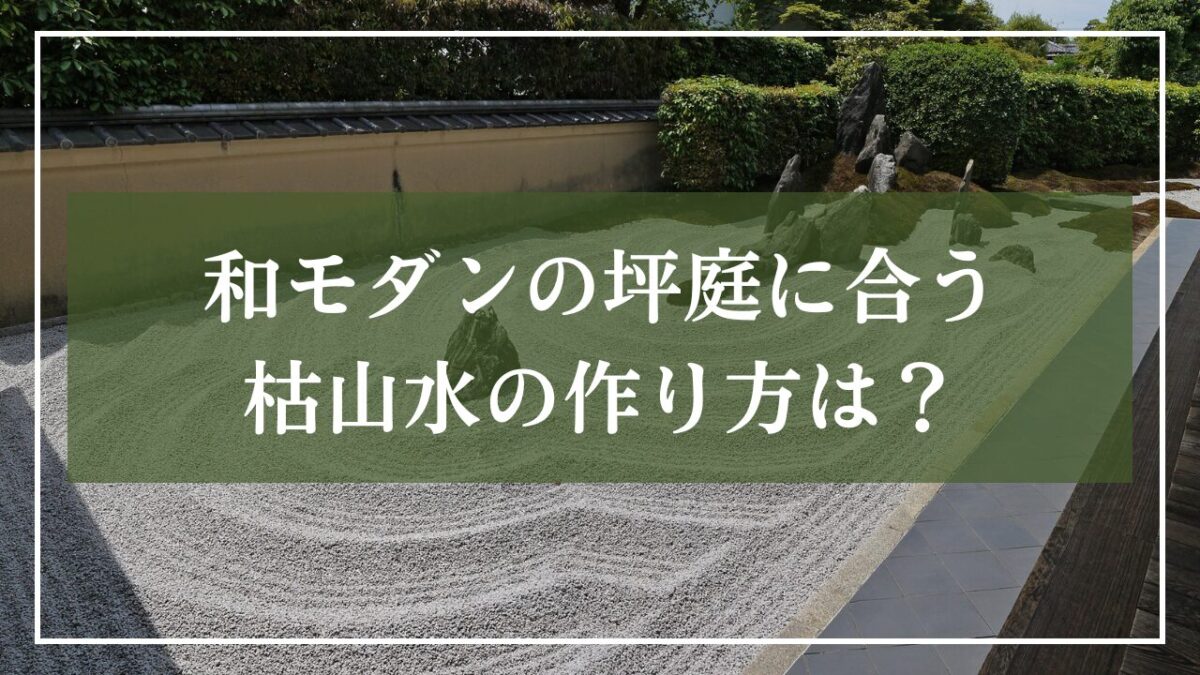

「枯山水を自宅の庭に作りたいけど難しそう」

「何から手をつければいいのか分からない」

そんなイメージを持つ方は少なくありません。

枯山水は、お寺や有名庭園だけの特別なものではありません。

自宅の玄関横や中庭など、1〜2畳ほどの小さな坪庭スペースでも、心休まる枯山水はつくれます。

本記事では、坪庭でも楽しめる枯山水の作り方を、素材選び・レイアウトのコツ・DIY手順まで初心者の方に向けて詳しく解説します。

小さなスペースでも、落ち着きと洗練を兼ね備えた枯山水をつくるヒントが見つかるはずです。

■この記事でわかること

・坪庭に合う枯山水の基本構成がわかる

・石組みと砂紋づくりの流れを理解できる

・和モダン住宅に合う素材と演出を学べる

・費用とメンテナンスの目安を把握できる

■この記事の主要トピック

1・坪庭で味わう枯山水の魅力とは

2・坪庭に合う枯山水の作り方の基本

3・坪庭に合う枯山水の作り方と実践ポイント

坪庭で味わう枯山水の魅力とは

坪庭サイズでも楽しめる枯山水の特徴

枯山水は広い寺院の庭だけのものではありません。

実はわずか1〜2畳のスペースでも本格的に楽しめるのが枯山水の魅力です。

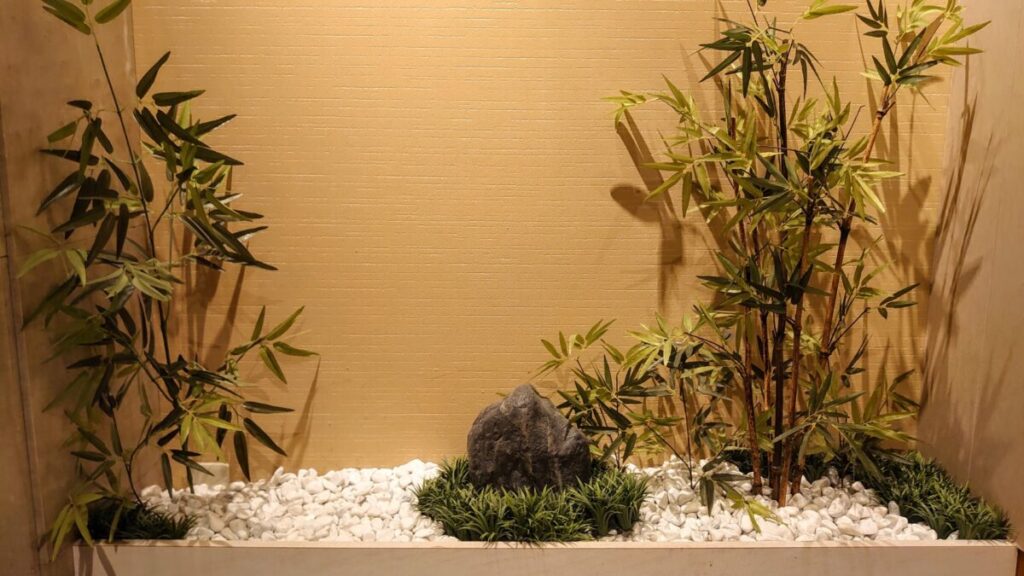

住宅や旅館の小庭、マンションの中庭などに合わせてデザインされる「坪庭枯山水」は、現代のライフスタイルに非常に適しています。

限られた空間でも完結する構成美

枯山水は「引き算の美学」で成り立っています。

そのため、広さよりも「構成」と「間」が重要です。

たとえば、石を3つ配置するだけでも「山と谷」「陸と海」などの関係性を表現できます。

白砂で流れを描けば、わずかな空間でも自然のスケールを想像させることができるのです。

坪庭枯山水に向いている素材

- 白川砂利や白川御影砂利などの明るい砂

- 自然石や溶岩石などの形に味がある石材

- シノブ苔やスギゴケなどの乾燥に強い苔類

これらを組み合わせることで、狭い空間でも立体感と深みのある表情を出せます。

また、照明を使うと夜間も幻想的な雰囲気を演出できるため、屋内から眺めても楽しめます。

維持が容易で、長く楽しめる

坪庭サイズの枯山水は、草木が少ないため手入れが非常に簡単です。

水やりもほとんど不要で、必要なのは定期的な砂ならしと落ち葉掃除くらい。

四季を通して一定の美しさを保てるため、マンション暮らしの人にも人気があります。

自宅に枯山水をつくるメリット

自宅に枯山水を取り入れることは、庭づくりを超えて「心と暮らしを整える時間」をもたらします。

ストレスの多い現代で、白砂と石がつくる静かな景観は五感を落ち着かせ、心を整える効果があります。

■心の安らぎ

静かな砂紋や石の配置が、瞑想のような穏やかさを生む。

■手入れが簡単

水や肥料が不要で、砂紋を描き直すだけで表情を変えられる。

■デザイン性が高い

和室にもモダン住宅にも調和し、空間に品格を与える。

■一年中楽しめる

草花のように枯れず、四季を通して変わらぬ美を保てる。

枯山水は小さなスペースでも実現でき、眺めるたびに心を整え、暮らしに静けさと深みを与えてくれます。

坪庭に合う枯山水の作り方の基本と流れ

枯山水における庭の構成とレイアウトの基本

枯山水の庭づくりにおいて最も大切なのは、自然の風景を限られた空間に再構成する発想です。

池も滝も使わず、石・砂・苔・低木といった素材のみで、山水画のような世界を表現します。

この「自然を模倣せず、心の中の自然を描く」感覚こそが、枯山水の核にあります。

枯山水の構成要素

枯山水は、主に次の三要素で構成されます。

- 石組

山・滝・島などの地形を象徴する - 白砂

川や海、水の流れを表現する - 苔や低木

自然の生命感や季節感を添える

これらを単に配置するのではなく、「空間の間」と「流れの方向性」を意識して構成することが重要です。

たとえば、石の間に砂の「流れ」を通すことで、水のようなリズムが生まれます。

初心者が意識すべきポイント

- まずは「どの方向から見る庭か」を決める

- 3〜5個の石を中心にレイアウトを組み立てる

- 奥行きを意識して砂の流れを描く

この3点を押さえるだけでも、限られたスペースに枯山水の静寂と深みを感じられる庭が完成します。

枯山水における石の種類と配置の意味

枯山水における石は、単なる飾りではなく自然や思想を象徴する重要な存在です。

石の配置ひとつで庭全体の印象が変わり、見る人の受け取るメッセージも異なります。

石の役割と象徴的な意味

枯山水では、石が山・滝・島・岩礁など自然の要素を代弁します。

配置にはそれぞれ象徴的な意味があり、次のような考え方が基本となります。

- 立石(たていし)

山や滝の象徴。力強さ・精神性を表す - 伏石(ふせいし)

地を支える岩や山裾を表す。安定感を生む - 寝石(ねいし)

川岸や流れの中の岩を表し、動の要素を加える - 組石(くみいし)

複数の石を一体として配置し、自然の連なりを表現する

このように、石には「形」「向き」「高さ」それぞれに意味があり、どのように置くかで庭のストーリーが変わります。

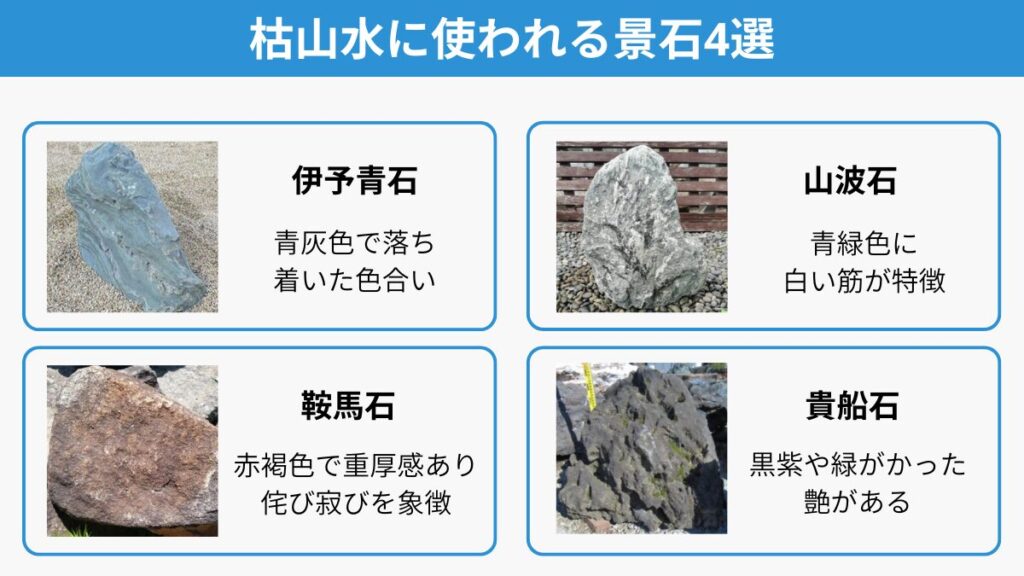

枯山水で代表的な景石の種類と特徴

枯山水に使われる石は、産地や質感によって印象が大きく異なります。

それぞれの石には独自の表情と意味があり、庭全体の雰囲気を決定づける重要な要素です。

伊予青石はネットでも多く販売されており、和モダン庭でもなじみます。

■伊予青石(愛媛県産)

青灰色で落ち着いた色合い。光の加減で表情が変わり、白砂と調和。風雨で深みが増す経年美が魅力。

■三波石(群馬・埼玉県産)

青緑色に白い筋が入る美しい石。水の流れを思わせる模様で、枯滝石組など力強い景観づくりに最適。

■鞍馬石(京都府鞍馬山産)

赤褐色で重厚感があり、侘び寂びを象徴。苔と好相性。現在は採掘がほぼ停止し、在庫流通のみの希少石。

■貴船石(京都府貴船川流域産)

黒紫や緑がかった艶のある石肌が特徴。水を打つと色が深まり、静けさと気品を演出。現在は採掘が制限される希少石。

これらは、日本庭園を代表する景石です。

伊予青石は現代的な庭に、白川石は清らかな静寂に、鞍馬石は精神性の深さに、それぞれ異なる個性をもって枯山水の世界を構成します。

配置における基本構図

枯山水では、以下のような伝統的な石組パターンがよく用いられます。

■三尊石組(さんぞんいわぐみ)

中央に主石を立て、両側にやや低い脇石を添える構図。仏教の三尊像に由来し、安定と調和を象徴します。

■滝組(たきぐみ)

縦に流れるように石を配置し、滝の落差や水の勢いを表すレイアウト。力強さと動きを感じさせます。

■七五三石組(しちごさんいわぐみ)

7つ、5つ、3つの奇数で吉数とされる数の石を組み合わせて配置する形式です。

枯山水の石を美しく見せる置き方のコツ

枯山水の石は、庭全体の印象を決める「主役」です。

同じ石でも、置き方ひとつで雰囲気が大きく変わります。

ここでは、初心者でもバランスよく美しい枯山水をつくるための、石の置き方のコツを紹介します。

- 主役(主石)を決めてから配置する

最初に中心となる主石を選び、その石の向きと高さを基準に周囲の石を配置します。 - 奇数で組むと自然に見える

石は2個よりも3個・5個といった奇数で構成すると、リズムが生まれ調和がとれます。

※代表的な構成は「三尊石組(主石+添え石2つ)」です。 - 石の“顔”を探す

石には最も美しく見える角度(正面)があります。庭全体を眺めながら、光の当たり方や周囲とのバランスを見て角度を調整しましょう。 - 高さに変化をつける

すべての石を同じ高さにすると単調に見えます。主石を高く、添え石を低くして立体感と流れをつくります。 - 白砂に少し埋めて安定させる

石を地表に置くだけでなく、2〜3割ほど埋めることで自然な印象と安定感が生まれます。 - 全体の向きを中央へ軽く寄せる

石の角度をわずかに中央に傾けると、庭全体に一体感と落ち着きが生まれます。 - 置きすぎない「引き算の美」を意識

石が多いと雑然と見えるため、余白の白砂を活かすことで静けさと上品さを演出できます。

枯山水の石は、「主役を決める」「高さと角度で流れをつくる」「余白を残す」ことが大切です。

少ない石でも、配置と向きを工夫すれば、静かで深みのある庭をつくることができます。

小さな石ひとつにも意味が宿るのが枯山水の魅力です。

レイアウトの整い方よりも、そこに込められた意図や流れこそが庭の完成度を決めます。

手を加えるたびに自分の心と向き合える、それが「枯山水に石を置く」ということの本質なのです。

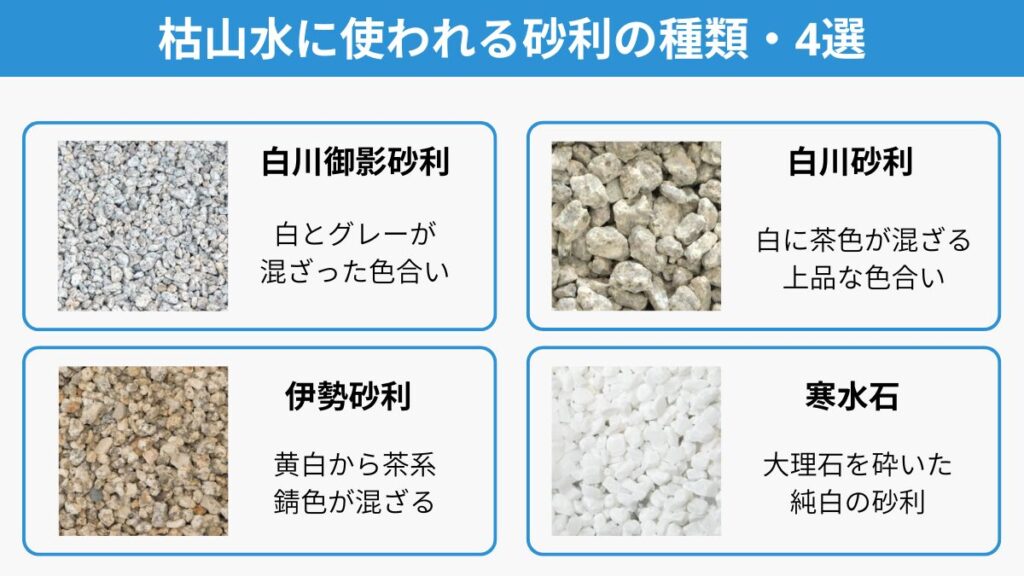

枯山水で使う砂利の種類と敷き方のコツ

枯山水の庭において砂利は、水の流れや大地の静けさを象徴する最も重要な要素です。

ただ白い砂を敷くだけでは美しさは生まれず、砂利の種類・厚み・模様の描き方によって印象が大きく変わります。

適切な砂利選びと敷き方を理解することで、空間全体に深みと静寂を与えられます。

枯山水に使われる主な砂利の種類

枯山水に使用される砂利には、粒の大きさ・色味・質感にそれぞれ意味があります。

用途や表現したい情景に応じて選ぶのが理想です。

- 白川砂利

京都の伝統的な砂利で、白に茶色が混ざる上品な色合い。光の反射効率が高く、枯山水で水面を表現する定番です。 - 白川御影砂利

御影石を砕いて作った、白とグレーが混ざった砂利。白川砂利より白さが強く硬い印象で、和モダンな庭にも合います。 - 伊勢砂利

黄白から茶系、錆色が混ざる、落ち着いた雰囲気の砂利。古くから和風庭園で使われ、深みのある色合いを演出します。 - 寒水石

大理石を砕いた純白の砂利。明るく清潔感があり、シャープな印象の庭やモダンな枯山水に向いています。 - 那智黒石

三重県産の純黒色の粘板岩。深みのある光沢が特徴で、庭を引き締めたり、白い砂利との対比に用いたりします。

砂利を敷く厚みと下地の整え方

砂利を美しく敷くためには、見た目以上に地盤づくりが大切です。

地面が不均一だと波紋が乱れたり、雨で沈みやすくなったりしますので防草シートを敷くのが一般的です。

次に防草シート敷く手順を簡潔に解説します。

- ステップ①地面をきれいにする

まずは、地面の草や石、木の根っこをスコップで取り除きます。

※除草剤を使うなら、作業の1~2週間前にまいておくと効果的です。 - ステップ②地面を平らにならす

レーキや板で地面の凹凸をならし、砂利を均一に敷ける状態にします。

- ステップ③地面を固める

整地した地面を転圧器やダンパーで押し固めます。

※狭い場所なら足で踏みで固めてもOK。 - ステップ④防草シートを敷く

雑草防止のため、防草シートを隙間なく敷きましょう。省略すると数ヶ月で雑草が出てきます

- ステップ⑤防草シートを固定する

シートは重ねて敷き、Uピンでしっかり固定します。

※平地ではUピンを50cm~1m間隔、重ね部分は50cm間隔で固定する。

防草シートの上に砂を3~5㎝程敷きます。砂紋を描きたい時は5㎝以上厚みがあると安心です。

模様を描くときのコツ

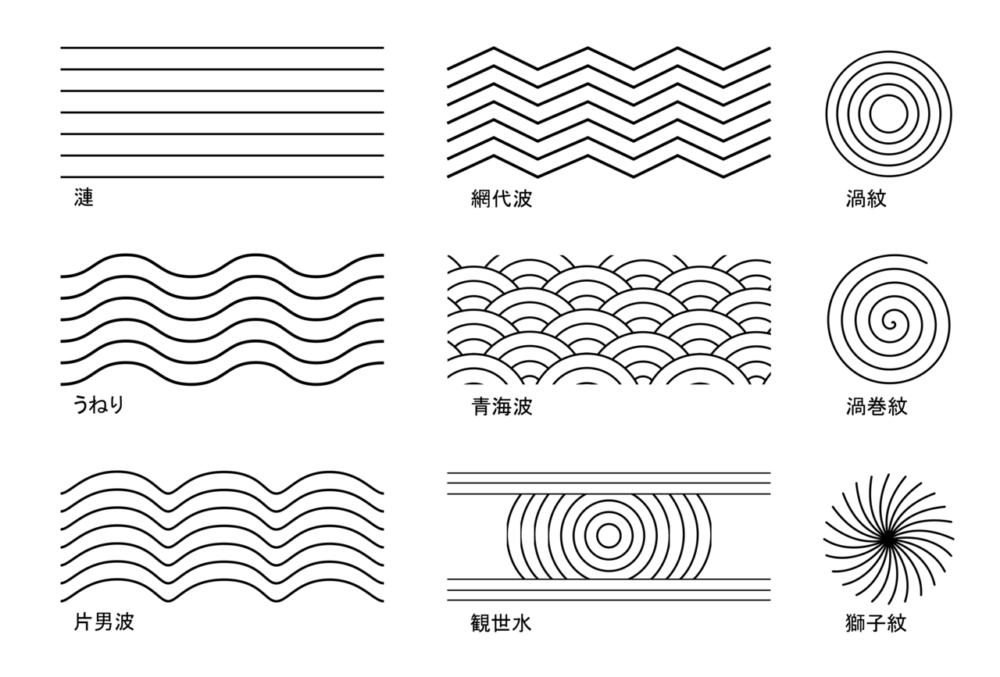

砂利模様(砂紋)は、見る角度や光の当たり方で印象が変わります。基本は「同心円」「流線」「渦巻き」などが多く、動と静の対比をつくることを意識します。

- 大きな石の周囲に円を描くと、波紋が石を際立たせる

- 庭の端に向かって流れるような線を描くと、奥行きが生まれる

- 線の太さを均一にせず、緩急をつけると自然な水流を感じやすい

模様を描いたあとは、風や雨で崩れるのもまた一つの「趣」です。

その変化を楽しむ心こそが、枯山水の美学と言えるでしょう。

枯山水に合う植栽の選び方と配置

枯山水は本来、植物を多用しない「静の庭」ですが、わずかな植栽が庭全体に生命感と深みを与える存在です。

植栽はあくまで主役ではなく「調和を支える脇役」として配置するのが基本です。

枯山水に適した植物の特徴

枯山水に向いているのは、色や形が控えめで、四季の移ろいを静かに感じさせる植物です。

- 苔(こけ)類

最も代表的な植栽。シノブゴケ・スギゴケ・ホソバオキナゴケなどがよく使われます。

湿度を保てば一年を通して美しい緑を維持でき、石や砂との対比で落ち着いた印象になります。 - サツキ・ツツジ

低木で形が整いやすく、剪定によって均整のとれた景観を保てます。

開花時の控えめな色合いが、白砂の上でアクセントになります。 - モミジやイロハカエデ

紅葉の季節に彩りを添える中木。背景に植えることで、季節の変化を象徴します。 - シダ・ヤブラン・トクサ

陰影のある場所や石の根元などに植えると、湿り気のある「侘び」の雰囲気を強調します。

配置の基本とバランスの取り方

植栽の配置は「全体のリズム」を重視します。

自然の山林を切り取ったような景観を目指すことで、無理のないバランスが生まれます。

- 庭の中心ではなく、端や石の根元に寄せて植える

- 色の強い植物は最小限にし、緑の濃淡で変化をつける

- 苔をベースに、低木→中木の順で高さを調整する

このように配置すると、砂や石の構成を邪魔せず、視線が自然に奥へ流れる構図になります。

季節ごとのメンテナンスと注意点

枯山水は手入れが少ない庭ですが、植栽部分だけは定期的な管理が必要です。

- 苔は乾燥に弱いため、夏場は朝晩の霧吹きで保湿する

- サツキやツツジは年1〜2回の軽い剪定で形を保つ

- 落葉樹の落ち葉は砂の模様を崩す原因になるため、こまめに掃除する

また、植物を増やしすぎると「枯山水の静けさ」が失われるため、常に空間の余白を意識することが大切です。

枯山水の魅力は、素材の少なさの中に無限の表現がある点にあります。

砂利と植栽のバランスが取れた庭は、見た人の心に静かな波紋を広げます。

自然を再現するのではなく、「自然を感じさせる空間」をつくること――それが枯山水の真髄です。

枯山水に合う灯籠や置物の配置ポイント

枯山水の庭における灯籠や置物は、空間の雰囲気を整え、静寂の中に「物語性」を生み出す要素です。

主役ではなく「脇役」として存在しながら、全体の調和を支える役割を持ちます。

配置の仕方次第で、庭の印象は落ち着いたものにも、風情あるものにも変化します。

灯籠の役割とデザインの選び方

枯山水における灯籠は、光を灯す道具というより、景観を整える象徴的なオブジェです。

特に禅寺や日本庭園で多く見られるのが以下の3種類です。

■雪見灯籠

背が低く、笠が大きい形状。水辺や砂紋の近くに置くと穏やかで優しい印象になります。その丸みが「静と動の調和」を感じさせるため、枯山水との相性が抜群です。

■春日灯籠

奈良・春日大社に由来する格式あるデザイン。縦のラインが強く、庭全体を引き締める効果があります。

主石の背後や庭の中心軸に配置すると、空間に安定感を生みます。

■織部灯籠

やや変化のある造形で、個性的な演出をしたいときに適しています。モダンな住宅の坪庭にも違和感なく溶け込みます。

配置の基本原則とバランス

灯籠は、石組や砂紋とのバランスを保つように控えめに置くのが鉄則です。存在感を出しすぎると、庭全体の静けさが損なわれてしまいます。

- 主石の近くに灯籠を置く場合は、石の高さに合わせて「見上げない位置」に設置する

- 庭の正面中央は避け、やや斜めや奥まった場所に置くことで自然な視線誘導を作る

- 灯籠の周囲に苔をあしらうと、経年の趣を感じさせる落ち着いた景観になる

また、灯籠の角度をわずかに傾けて設置すると、人工的な印象が薄れ、自然な佇まいになります。

置物を使うときの注意点

枯山水に置物を取り入れる際は、意味のあるものだけを選ぶことが大切です。

- 水鉢(ちょうずばち)

静寂と清らかさを象徴。灯籠と組み合わせると品格が増す - 石仏や地蔵

祈りや守りの象徴として、視線の先や木陰に配置すると効果的 - 橋石・舟石

庭に「流れ」や「旅立ち」の物語を生む

置物は「人の心を導く要素」であり、過剰に配置すると逆に雑然とした印象になります。

一つひとつの意味を理解した上で、余白を活かすことが何より重要です。

枯山水に使う道具と砂紋を描く基本

枯山水の白砂に描く砂紋(さもん)は、庭に静かな動きを与える大切な表現です。

水の流れや波、風の動きを静止した形で表し、見る人の心に静けさと動きを同時に感じさせます。

そのためには、正しい道具と基本の描き方を理解しておく必要があります。

枯山水で使う代表的な道具

砂紋を描く作業は、専用の道具を使うことで精度と美しさが大きく変わります。

■熊手(レーキ)

最も基本的な道具。木製や竹製が多く、先端の歯の間隔によって線の太さを調整できます。

広い面積には幅広タイプ、細部や曲線には歯が細いタイプを使い分けます。

■砂ならし用レーキ

砂の表面を平らに整える道具。描く前に地面を均一にしておくことで、線が美しく仕上がります。

■刷毛(はけ)や小型レーキ

石の周囲や角の細かい部分の仕上げに使用。波紋が石の輪郭に沿って自然につながるように整えます。

■水差し・霧吹き

乾燥した砂に軽く水を含ませることで、描いた線が崩れにくくなります。

砂紋を描くときの基本ステップ

描き始める前に、庭の構図と「流れの方向」を明確にイメージします。

水の流れを表すように、連続した動きを意識して描くのがコツです。

- 地面を平らに均す(凹凸があると線が乱れる)

- 熊手で一定の間隔を保ちながら線を引く

- 曲線や円を描くときは、中心点を定めてからゆっくり描く

- 石の周囲や端部は小型レーキで丁寧に整える

特に、線を止めない、途切れさせないことが重要です。

水が流れるように、一筆書きのように連続して描くと、より自然な仕上がりになります。

模様の種類と意味

砂紋の形にはそれぞれ意味があり、庭のテーマに合わせて使い分けます。

- 直線模様:水の流れや風の通りを象徴。シンプルで力強い印象

- 円形模様(同心円):石を中心に波紋を表す。心の静けさと永遠性を象徴

- 渦巻き模様:生命の循環や自然のエネルギーを表す。動的で個性的な表現

- 扇形模様:空間に広がりを生み、開放感を与える

描き上げたあとは、風や時間によって少しずつ形が崩れていきます。

その変化を「不完全の美」として受け入れるのが、枯山水の精神でもあります。

砂紋を描く行為は、単なる装飾ではなく「心を整える作業」です。

一線一線に意識を集中することで、日常の雑念が静まり、穏やかな時間が流れます。

道具と描き方を丁寧に学ぶことは、枯山水の真の魅力を理解する第一歩となるでしょう。

坪庭に合う枯山水の作り方と実践ポイント

モダン住宅に調和する坪庭・枯山水のデザイン

現代住宅の中で人気を集めるモダン坪庭は、「静けさ」と「デザイン性」を両立させた癒やしの空間です。

ガラスやコンクリートなどの無機質な素材と、石・砂・苔といった自然素材を組み合わせることで、伝統美と現代的ミニマリズムが調和した独自の世界観を生み出せます。

枯山水とモダン建築をつなぐデザインの考え方

枯山水の魅力は、自然をそのまま再現するのではなく「自然の本質を抽象的に表現する」ことにあります。

和モダンの庭では、建築の直線的なラインと調和する構成がポイントです。

■素材選び

白川御影石のようなグレーがかった砂利や、伊勢砂利のような茶褐色の石は、モダン住宅の外観ともよく馴染みます。白砂や寒水石で明るさを加えると、全体に上品で洗練された印象を与えます。

■形のシンプルさ

石の配置は直線的に、または緩やかな三角構成を意識すると、建物のラインと自然に一体化します。主石を中心に、添え石を軽く内向きに配置すると、全体が中央にまとまり、落ち着いた奥行きを生みます。

■余白の美

モダンな庭ほど装飾を控え、「置かない空間」を意識しましょう。コンクリートや白砂の面を多く残すことで、枯山水特有の静けさと緊張感が際立ちます。

照明と植栽で魅せる夜の表情

光の使い方は、モダン枯山水の完成度を左右する大切な要素です。

間接照明や地中照明を使って、石や苔の陰影を柔らかく浮かび上がらせると、昼とは違った幻想的な雰囲気を楽しめます。

伝統的な灯籠をコンクリートやステンレス素材でアレンジするのもおすすめです。低木や苔のライティングを加えると、壁面に自然な陰影が生まれ、奥行きを感じさせます。

室内とつながるレイアウト

モダン坪庭は、「眺める庭」から一歩進んで、暮らしと自然がつながる空間として設計すると魅力が深まります。室内の窓や床のラインに合わせて庭を構成すれば統一感が生まれ、リビングや浴室からも四季の変化を穏やかに楽しめます。

このように、小さなスペースでも、光・影・素材のバランスを意識すれば、モダン建築に調和する上質な坪庭枯山水が完成します。

枯山水の庭をDIYでつくるときの注意点

自宅で枯山水の庭をDIYする人が増えていますが、見た目の美しさだけを追い求めると「整わない」「すぐ崩れる」などの問題が起こりがちです。

正しい工程と素材選びを理解すれば、初心者でもバランスの取れた庭を作ることができます。

事前準備で押さえておきたいポイント

まず重要なのは、「どの方向から見る庭か」を決めることです。

枯山水は基本的に「鑑賞する庭」であり、観賞角度が定まらないと、全体の構成がぼやけてしまいます。

- 家の中からの視線の位置(高さや角度)を考える

- 光の入り方や影の動きを確認する

- 人が歩かない場所に設けて、砂を踏まないようにする。

- 水はけの良い地面を確保する(防草シートを忘れずに)

これらの準備を怠ると、施工後に砂が流れたり、模様が崩れやすくなります。

素材の選び方と配置の注意点

京都の寺院では、砂利は3分サイズが最も多く使用されています。

DIYの枯山水では、素材の軽さと扱いやすさがポイントです。

- 石は1〜2種類に絞り、形や色味を統一する

- 砂は粒の細かい「白川砂」または「白川御影砂利」を選ぶ

- 苔は乾燥に強い「スギゴケ」「ホソバオキナゴケ」などを使用

また、配置は「奇数(3・5・7)」で組むと自然なリズムが生まれます。

坪庭ですと三尊石組のように、3つ並べるだけでも雰囲気がでます。

対称よりも非対称の構成を意識すると、落ち着きと奥行きを感じやすくなります。

砂紋を描くときの基本的なコツ

DIYで最も難しいのが砂紋の描き方です。

一気に完成を目指さず、「中心から外へ」を意識して少しずつ描くのがポイントです。

- 熊手(レーキ)で線を一定のリズムで引く

- 模様は「同心円」「波紋」「流線」などシンプルなものから始める

- 石の周囲は小型レーキや刷毛を使って整える

線を引き終えたら、少し離れて全体を確認し、流れやバランスが自然かどうかを何度も見直すことが大切です。

維持管理で失敗しないための工夫

DIY枯山水は、完成してからのメンテナンスも重要です。

- 雨の後は砂が流れやすいため、こまめに形を整える

- 風で葉やゴミが入りやすい場合は、簡易的な囲いを設ける

- 定期的に砂紋を描き直し、「変化を楽しむ」姿勢を持つ

完璧を求めすぎず、時間とともに変化する姿を味わうことが、枯山水の醍醐味です。

手を動かすごとに、自分の心と庭の調和が深まっていく。

それがDIYで枯山水をつくる最大の魅力と言えるでしょう。

枯山水の庭で避けたい要素

枯山水は「静けさ」と「余白の美」を大切にする庭です。

そのため、派手な装飾や人工的な素材を使いすぎると、調和と落ち着きが失われてしまいます。

避けたいポイント

- カラフルな石やレンガ調ブロック

- 金属・プラスチック製の置物

- 人工芝や着色された石

- 実際に水を流す滝・噴水

- 強すぎる照明やカラフルなライト

- 洋風の観葉植物や多肉植物の過剰配置

これらは枯山水の静けさを損なう要素です。

水の流れは砂紋や石の配置で想像させることが本来の美。

植栽は控えめに、石と白砂を主役にすることで、上品で落ち着いた庭が完成します。

枯山水をつくる費用と相場の目安

枯山水の庭は、一見シンプルに見えても素材や構成技術に高い専門性が必要です。

費用は庭の広さ・使用する石材・施工の難易度によって大きく変動します。

ここでは、一般的な相場とコストを抑える工夫を具体的に紹介します。

庭の規模別・費用の目安

| 規模 | 施工範囲 | 相場の目安(材料+施工費) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 小規模(1〜3㎡)坪庭タイプ | 玄関横や中庭 | 約10万〜30万円 | 石と白砂を中心にシンプル構成。DIYも可能 |

| 中規模(5〜10㎡)住宅庭園タイプ | 一戸建ての中庭や玄関前 | 約40万〜100万円 | 苔や灯籠を加え、観賞性を高められる |

| 大規模(15㎡以上)本格庭園タイプ | 寺院や旅館・店舗 | 約150万〜300万円以上 | 職人による石組や砂紋設計が必要 |

※使用する石の種類(御影石・溶岩石・寒水石など)によっても費用は上下します。

参照元

ファミリー庭園(施工事例)

枯山水を含む和風坪庭の具体的な施工事例と詳細な見積もり内訳(20万~50万円前後の事例)

アンナカ造園(施工事例)

和風庭園の規模別施工費用(80万円〜300万円)の目安となる複数の施工事例

おおした創幸(造園資材販売)

坪庭セットの価格(23万〜60万円程度)など、材料費や簡易施工費を含む費用の目安

枯山水の費用を左右する主な要素

枯山水は装飾が少ない分、素材の質と施工の精度がコストに直結します。

- 石材のグレードと大きさ

希少な天然石や大型の景石を使うと高価になります。 - 砂・砂利の種類

枯山水の定番である白川御影砂利は、他の一般的な砂利に比べると単価が高めです。 - デザインの複雑性

職人による複雑な石組や砂紋の設計は工期と費用が増加します。 - 植栽・苔の面積

質の良い苔や植栽を多用すると費用が増えます。 - 付帯設備

照明や防草シート、排水処理などが全体の10〜20%を占めます。

枯山水作りのコストを抑える工夫

- 石材を地元産にする

輸送コストを削減できます。 - 作業の一部を自身で分担

砂敷きや砂紋描きなどを自身で行うことで、工賃を節約。 - 専門業者に設計のみ依頼

設計はプロに任せ、施工を自身や別の業者で行う方法も選択可能です。 - 苔を部分的に使う

全面ではなく、要所に配置するだけでも効果が得られます。

坪庭枯山水の維持費・メンテナンスの目安

枯山水は維持費が低く、年間数千円〜数万円程度で済みます。

日常的な掃除と砂紋の描き直しで美しさを長く保てます。

枯山水は、費用よりも「構成の精度」と「心のゆとり」が重要です。

石と砂が織りなす静寂の空間は、施工の手間を超えて心を豊かにしてくれます。

小さなスペースでも、素材と配置にこだわれば、唯一無二の庭が完成します。

外構見積もりサービスで比較するメリット

和モダンな庭を依頼するなら、インターネットの見積もりサービスを使うのがおすすめです。

複数の業者を一度に比較でき、効率よく最適なプランを探せます。大きなメリットは、相場感を把握できることです。

地域や業者によっては、数十万円単位の差が出ることもあります。同じ条件で見積もりを取れば、費用や工事内容の違いを簡単に確認できます。

また、施工事例やデザイン提案を見比べやすいのもポイントです。公式サイトだけでは分かりにくい提案力や対応の丁寧さも、比較を通して見極められます。

見積もりサービスを使うことで、費用面だけでなく安心感やサポート体制まで把握できるため、和モダン庭づくりを成功に導く近道になります。

比較サイトを活用するメリット

- 相場感をつかめる

複数社の見積もりを同時に取得できるため、価格帯の違いが分かりやすい - 施工内容を比較できる

同じ条件でも業者ごとに提案内容が異なるため、自分の希望に近いプランを探しやすい - 時間を節約できる

一社ごとに問い合わせる手間を省け、短時間で効率的に情報を集められる

和の雰囲気を大切にした庭づくりこそ、信頼できる業者選びが重要です。

見積もり比較サービスを上手に使うことで、価格・デザイン・対応力を総合的に判断でき、

理想の「和モダン坪庭」への第一歩を踏み出せます。

▶ タウンライフ外構で無料見積もりを依頼する

▶ ガーデンプラスで施工事例をチェックする

【価格を抑えたい方に】

▶ タウンライフ外構で安く見積もりを取る方法

【和モダンの外構に強い】

▶ ガーデンプラスの評判と安心ポイント

坪庭で楽しむ枯山水の作り方まとめ

- 自作が不安なら外構見積もりサービスで専門家に相談する

- 限られた空間でも構成と余白を意識すれば美しく仕上がる

- 枯山水の基本は石・白砂・苔の三要素で構成される

- 石は奇数で組み、中心に主石を据えて安定感を出す

- 三尊石組を基本に高さと角度で立体感を演出する

- 砂は白川砂利や寒水石など粒の細かい明るいものを使う

- 白砂には熊手や竹ぼうきで流れを感じる砂紋を描く

- 苔はスギゴケやシノブゴケなど乾燥に強い種類を選ぶ

- 防草シートを敷いて雑草を防ぎ、砂が沈まないようにする

- 背景に竹垣や石塀を設けると和の雰囲気が際立つ

- 光の当たり方を考慮して主石や植栽を配置する

- モダン住宅では直線的な石組みで建築と調和させる

- 夜は間接照明で陰影を際立たせ静かな情緒を演出する

- 豪華さよりも「置かない美」を意識して空間に余白を残す

- メンテナンスは砂ならしと落ち葉掃除を定期的に行う

コメント