日本家屋の新築費用がどれくらいかかるのか、気になっている方は多いと思います。

木材や自然素材を活かした日本家屋は魅力的ですが、実際に建てるとなると、費用だけでなく設計の自由度や維持管理など、考えるべき点も少なくありません。

この記事では、日本家屋の新築費用に影響する要因を中心に、補助金、メリット・デメリット、ハウスメーカーと設計事務所の違い、平屋や豪邸の場合の費用感まで整理して解説します。

また、建物の耐用年数や中古住宅という選択肢など、長期的な視点もあわせて紹介します。

和の趣を大切にした住まいを検討している方が、目的や条件に合った判断ができるよう、具体例を交えながら分かりやすくまとめています。新築か中古か、平屋か二階建てか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 日本家屋の新築費用が高くなる要因と相場感

- 使用する素材や工法による価格の違い

- ハウスメーカーと設計事務所の特徴と選び方

- 補助金や住宅ローンを活用した費用対策

日本家屋を新築した場合の費用相場と内訳は?

- 木材や自然素材で変わる価格差

- 工法による日本家屋の建築費の違い

- 日本家屋と和モダン住宅の費用比較

- 平屋と2階建てのコストの違い

- 住宅ローンや補助金の活用方法

木材や自然素材で変わる価格差

日本家屋の新築費用は、使用する木材や自然素材の種類によって大きく異なります。一般的に、国産の無垢材や漆喰などの自然素材を多く取り入れるほど、価格は上がる傾向にあります。

というのも、これらの自然素材は希少性が高く、加工や施工に専門技術が必要となるため、コストがかさむからです。特に、檜や杉といった国産材は、見た目の美しさや香りの良さに加え、耐久性や防虫性にも優れているため、高価格帯の住宅で多く採用されています。

例えば、一般的な集成材を使った住宅と比べて、無垢材をふんだんに使った場合、建材費だけで数百万円単位の差が出ることもあります。また、室内の壁や天井に漆喰を使用する場合も、ビニールクロスに比べて3倍以上の費用がかかることがあります。

ただし、初期費用が高くなる分、メンテナンス性や耐用年数に優れ、長期的に見ればコストパフォーマンスが良い場合もあります。素材そのものの質感や風合いを重視する方には、自然素材は十分に検討する価値がある選択肢です。

このように、使用する素材によって見た目だけでなく費用面にも大きな違いが出てくるため、素材選びは慎重に進めることが大切です。

工法による日本家屋の建築費の違い

日本家屋の建築においては、採用する工法によって費用が大きく変わります。工法とは、家をどのような構造で組み立てるかという建築手法のことです。

一般的な日本家屋では、「木造軸組工法(在来工法)」が多く使われており、これは柱と梁で構造を組む日本伝統の手法です。間取りの自由度が高く、和風デザインとの相性も良いというメリットがあります。一方で、工期が長くなる傾向があり、施工費が割高になるケースもあります。

対して、壁パネルで構造を支える「2×4(ツーバイフォー)工法」は、工期が短く安定した品質を保ちやすいのが特徴です。ただし、間取りの自由度はやや制限されるため、和風建築でよく見られる広い縁側や吹き抜けなどの設計には工夫が必要です。

他にも、伝統工法と最新技術を組み合わせた「ハイブリッド工法」や、メーカー独自のプレハブ構造を使った方法もあります。これらは設計の自由度や性能面に優れている場合がありますが、選ぶ工法によって坪単価が数万円以上変わることも珍しくありません。

このため、希望するデザインや性能、そして予算に応じて工法を選ぶことが、満足度の高い家づくりにつながります。工法ごとの特徴と費用のバランスを見極めながら進めていきましょう。

日本家屋や和モダンな住まいを検討している方は、設計の自由度と実績が豊富な積水ハウスがおすすめなので、積水ハウスの紹介割引を活用して賢く家づくりを進める方法もあわせて確認してみてください。

日本家屋と和モダン住宅の費用比較

日本家屋と和モダン住宅では、デザインや素材の選定に違いがあるため、建築費にも差が生じます。どちらも「和」を感じさせる建築様式ですが、費用の傾向は異なります。

まず、日本家屋は伝統的な意匠や建築技法を取り入れるため、職人による細やかな施工が必要です。たとえば、真壁づくりや漆喰塗り、障子や欄間など、古くからの様式をそのまま再現する場合、工程が複雑になりやすく、その分コストも高くなります。屋根に瓦を使ったり、檜の無垢材を用いたりすることも多いため、素材費もかさみます。

一方で、和モダン住宅は現代的な間取りや設備に和の要素を一部加えるスタイルです。構造や工法は一般的な住宅と同様のものを使い、内装の一部に木材や和紙、塗り壁などを取り入れることで「和」の雰囲気を演出します。そのため、コスト面では比較的抑えやすい傾向があります。

例えば、同じ30坪程度の住宅であっても、本格的な日本家屋では3,500万円以上かかるケースがあるのに対し、和モダン住宅であれば2,000〜2,500万円前後で建てられることもあります。

このように、日本家屋は「和」の再現度が高い分、費用も上がる可能性が高くなります。どの程度「和」を取り入れたいかによって、どちらのスタイルが適しているかを判断することが重要です。

引用元:クオレホーム

平屋と2階建てのコストの違い

平屋と2階建てでは、同じ床面積でも建築費用に差が出ることがあります。多くの場合、2階建ての方がコストを抑えやすいと考えられています。

その理由の一つが、基礎と屋根の面積です。平屋はすべての床面積を1階に集約するため、基礎工事や屋根の面積が広くなりやすく、それだけ材料費や施工費がかかります。特に広めの敷地が必要になる点は、土地代にも影響するため注意が必要です。

一方、2階建ての場合は上下に空間を分けられるため、基礎や屋根にかかる面積が抑えられ、構造的にも効率よく建てられます。その結果、同じ延べ床面積で比較した場合、2階建ての方が費用を抑えやすい傾向にあります。

例えば、延べ床面積30坪の家を建てる場合、平屋では約2,800万円前後になることが多いのに対し、2階建てなら2,400万円程度で収まることもあります。ただし、階段や耐震対策の強化など、2階建て特有の設備が追加される点も見逃せません。生活動線のシンプルさや将来のバリアフリー性を重視するなら平屋、コストや土地活用の効率を優先するなら2階建て、といったように、ライフスタイルや敷地条件に合わせた選択が求められます。

住宅ローンや補助金の活用方法

日本家屋を新築する際には、住宅ローンや補助金を上手に活用することで、初期費用の負担を軽減できます。とくに自然素材や伝統工法を使った家づくりはコストがかかるため、資金計画を立てる上で公的な支援制度の把握は欠かせません。

まず、住宅ローンについては、都市銀行・地方銀行・信用金庫・ネット銀行など、さまざまな金融機関が取り扱っています。近年では低金利の長期固定ローンや、環境性能に応じて金利を優遇する「フラット35S」などが注目されています。フラット35Sは、省エネルギー性能や耐震性能の高い住宅を対象に、一定期間金利が引き下げられる制度です。

次に補助金制度についてですが、国が提供している支援策には、省エネ性能の高い住宅の普及を目的とした子育てグリーン住宅支援事業(国土交通省)などがあります。この制度では、断熱性能の高い住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の住宅、さらには地域産材を活用した住宅を新築・リフォームする際に、最大160万円の補助が受けられる場合もあります。特に子育て世帯や若者夫婦世帯には、より手厚い支援が設けられています。

例えば、国産の無垢材を活用した家づくりを検討している場合、「地域材利用促進制度」を利用することで補助対象になる可能性があります。また、移住支援や空き家活用と組み合わせた補助も地域によっては提供されており、地元の自治体の住宅課に相談することで情報が得られます。

こうして、住宅ローンと補助金をうまく組み合わせれば、自己資金を抑えながらも理想の日本家屋を実現することが可能です。建築を依頼する前に、利用可能な制度を早めに調べておくことが、後悔しない家づくりの第一歩になります。

■子育てグリーン住宅支援事業詳細(2025年)

●概要

- 省エネ性能の高い新築住宅の取得やリフォームに対し、国から補助金が支給される制度です。

- 2024年の「子育てエコホーム支援事業」の後継事業。

- 子育て世帯・若者夫婦世帯は優遇あり。

- 一定の省エネ性能を満たせば、すべての世帯が対象。

- 新築住宅は最大160万円、リフォームは最大60万円の補助。

- 申請期間:2025年3月下旬~12月31日(予定)。

- 申請は施工業者や販売事業者が行う。

- 予算に達し次第終了。

●補助額(新築住宅)

- GX志向型住宅:160万円/戸(すべての世帯対象)

- 長期優良住宅:80万円/戸(子育て世帯・若者夫婦世帯は100万円/戸)

- ZEH水準住宅:40万円/戸(子育て世帯・若者夫婦世帯は60万円/戸)

●補助額(リフォーム)

- 必須工事3項目実施(Sタイプ):最大60万円/戸

- 必須工事2項目実施(Aタイプ):最大40万円/戸

【公式・参考リンク】

国土交通省 子育てグリーン住宅支援事業 公式

https://kosodate-green.mlit.go.jp

事業概要ページ

https://kosodate-green.mlit.go.jp/about/

日本家屋の新築費用に影響する主な要因

- 希少素材や職人技の価格影響

- ハウスメーカーと設計事務所の違い

- 豪邸を建てる際の予算目安

- 中古日本家屋の再建築との比較

- 日本家屋は何年ぐらい持つのか

- 日本家屋のメリットと暮らしやすさ

- 日本家屋のデメリットと注意点

希少素材や職人技の価格影響

日本家屋の新築費用が高額になりやすい大きな要因の一つが、希少素材の使用や職人による伝統技術の施工です。これらは見た目の美しさだけでなく、家そのものの価値や寿命にも影響します。

例えば、柱や梁に使われる「無垢の檜(ひのき)」や「杉」は、加工に手間がかかるだけでなく、乾燥や保管に時間が必要です。特に国産の良質な材は供給量が限られており、建材としての単価が高くなりがちです。さらに、自然素材には一つひとつ異なる表情があるため、仕上がりにムラが出ないように加工・施工するには高度な職人技が求められます。

例えば、漆喰を用いた塗り壁は、左官職人の技術によって美しく均一に仕上がりますが、その分人工的なクロス貼りよりも手間と時間がかかり、費用にも反映されます。同様に、真壁づくりや和室の床の間など、細部にまで伝統技法を取り入れると、工数が増えることで全体の費用も上がる傾向があります。

このように、希少な素材や高い技術を必要とする仕上げは、建物の品格や持ち味を高めてくれますが、その分コストへの影響も大きくなります。高品質を求めるのであれば、あらかじめ予算に余裕を持たせておくことが望ましいでしょう。

ハウスメーカーと設計事務所の違い

日本家屋を建てる際に多くの方が迷うのが、「ハウスメーカーに依頼するか」「設計事務所に相談するか」という点です。両者の違いを理解することで、自分に合った選択がしやすくなります。

ハウスメーカーは、自社で住宅の企画から設計、施工、アフターサービスまでを一貫して提供しています。決まった商品プランや構造がある程度用意されており、その中から選んでカスタマイズしていく形が一般的です。そのため、品質や工期、価格が安定しており、打ち合わせの手間も比較的少なく済みます。

一方、設計事務所は、施主の要望をもとに一から図面を起こし、完全なオーダーメイド住宅をつくるのが特徴です。設計の自由度が高く、細部にまでこだわることができますが、設計・監理費用が別途かかるうえ、工期も長くなる傾向があります。また、実際の施工は別途建設会社に依頼する必要があります。

例えば、「伝統的な日本家屋を忠実に再現したい」「町並みに調和した特別なデザインにしたい」といった要望がある場合は、設計事務所の方が適しているかもしれません。逆に、「ある程度の和風テイストを保ちつつ、予算や工期も重視したい」という場合は、和モダン住宅を扱うハウスメーカーが向いている可能性があります。それぞれの特性を理解し、自分が何を優先するかを明確にすることが、後悔しない家づくりにつながります。

豪邸を建てる際の予算目安

日本家屋で「豪邸」と呼ばれる規模の住宅を建てる場合、一般的な住宅と比べて必要となる予算は大きく跳ね上がります。規模だけでなく、素材や仕様、デザインへのこだわりによっても費用は変動します。

まず、延床面積が50坪を超えるような大型住宅になると、坪単価が高めの設計・素材を採用することが多く、全体の建築費は軽く5,000万円を超えるケースも珍しくありません。例えば、檜や無垢の杉材をふんだんに使い、屋根に瓦を採用し、室内に本格的な和室や床の間を設けるような造りでは、坪単価が80~120万円に達することもあります。

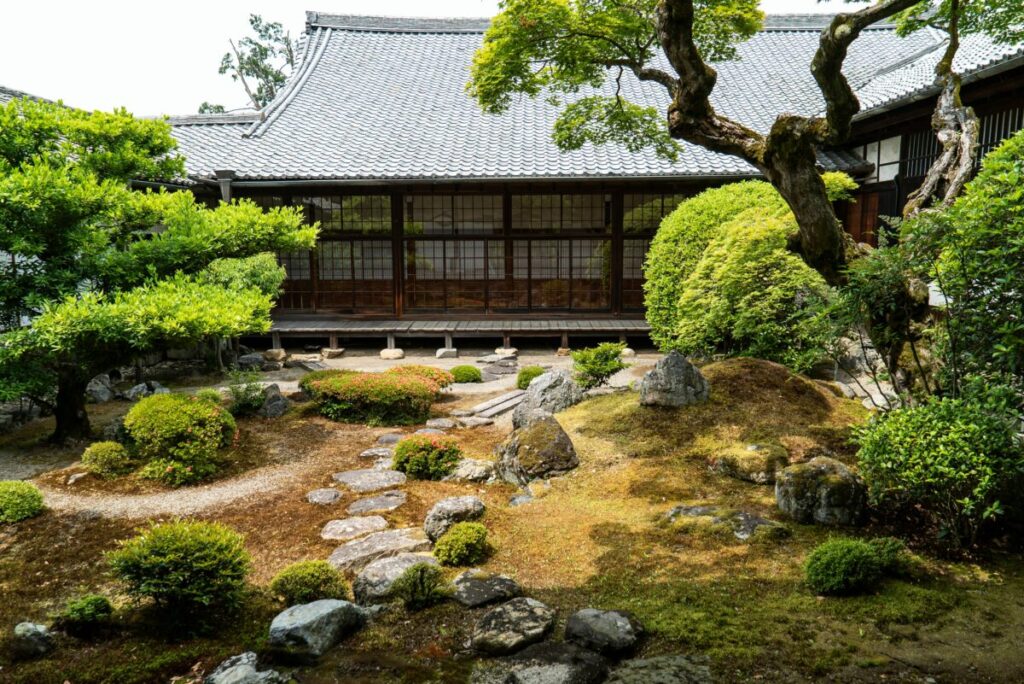

また、敷地面積が広い場合には、外構工事や庭園づくりにかかる費用も見込んでおく必要があります。石灯籠や枯山水の庭など、本格的な和の演出を行うと、数百万円単位で追加費用が発生することもあります。

このような住宅を手がけるには、ハウスメーカーよりも設計事務所と施工会社を別々に依頼するケースが多く、建築費以外に設計監理料が10〜15%ほどかかるのが一般的です。

単なる「大きな家」ではなく、素材や意匠にこだわった本格的な日本家屋の豪邸を希望する場合、最低でも6,000万円以上の予算を見ておくと安心です。

中古日本家屋の再建築との比較

新築で日本家屋を建てるのと、中古の日本家屋を購入・再建築するのとでは、かかる費用や手間に大きな違いがあります。どちらが適しているかは、目的や予算、希望する建物の状態によって異なります。

中古の日本家屋は、立地や築年数によっては数百万円程度で購入できる物件も存在します。そのため、初期費用を抑えたい方にとっては選択肢として有力です。ただし、築年数が古い物件の多くは、耐震性や断熱性の基準を満たしておらず、リフォームや補強が必要になるケースがほとんどです。

例えば、屋根の葺き替え、土壁や柱の修繕、断熱材の追加といった改修工事を行うと、1,000万円以上の費用がかかることもあります。さらに、再建築不可の物件や、建築基準法に適合しない古家も存在するため、購入前には必ず調査が必要です。

一方、新築であれば設計の自由度が高く、最新の建築基準を満たす安全性と快適性を確保しやすくなります。ただし、費用は土地取得も含めると数千万円規模になるため、十分な資金計画が求められます。このように考えると、中古日本家屋の再建築はコストを抑えつつも独特の風情を活かしたい人に向いており、新築は安心・快適な暮らしを一から作りたい人に適しています。それぞれのメリットとリスクを見極めたうえで判断することが大切です。

日本家屋は何年ぐらい持つのか

日本家屋は、適切に手入れを行えば非常に長く住み続けることができます。具体的には、築50年~100年を超えて現存している住宅も珍しくなく、素材や施工方法によってはさらに長寿命になるケースもあります。

その背景には、伝統的な構法と自然素材の特性があります。例えば、檜や杉といった国産の無垢材は、耐久性が高く、シロアリや湿気にも強いという特長があります。また、木組みを中心とした伝統工法は、地震などの揺れを柔軟に受け止める構造になっており、構造的な劣化を防ぎやすいのも理由のひとつです。

一方で、どれだけ良質な建材を使っても、メンテナンスを怠ると劣化は進行します。例えば、漆喰の壁や瓦屋根は定期的な補修が必要ですし、湿気の多い地域では防腐処理や換気対策も欠かせません。

また、築年数が経過すると、耐震基準や断熱性能が現在の基準に合わなくなる場合もあります。そのため、定期的な点検やリフォームが前提となることを理解しておく必要があります。

こうして考えると、日本家屋は「長く持つ住宅」であると同時に、「手間をかけて育てる住宅」とも言えるでしょう。長期的に住み続けたい人にとっては、その価値は非常に大きなものとなります。

日本家屋のメリットと暮らしやすさ

日本家屋には、日本の気候や生活様式に適した設計がなされており、現代でも多くのメリットがあります。特に、自然との調和や快適な室内環境に魅力を感じる方にとっては、暮らしやすさが際立つ住宅様式です。

まず大きな特長として挙げられるのが、木材を中心とした自然素材の使用です。檜や杉は断熱性・調湿性に優れ、季節ごとの温度差や湿度の変化を穏やかにしてくれます。たとえば、夏は涼しく、冬はほんのりと暖かい室内環境をつくることができ、エアコンに頼りすぎずに過ごせることもあります。

また、縁側や深い軒など、屋内外の境界がゆるやかな造りも魅力です。庭とのつながりを感じられる設計は、四季の移ろいを楽しむ余裕を生活の中にもたらしてくれます。障子やふすまを使った可変的な空間も、日本家屋ならではの柔軟性と言えるでしょう。

ただし、現代の生活にそのまま取り入れるには注意も必要です。断熱や耐震性能を補強する必要があることや、洋風家具との相性が合いにくいこともあります。とはいえ、和モダンとして調整することで、現代的な機能と伝統的な意匠を両立させることも十分に可能です。このように、日本家屋は単なる「古い家」ではなく、心地よく住まうための知恵が詰まった住まいです。自然素材に囲まれて暮らしたい、落ち着いた空間で過ごしたいと考える人にとって、理想的な選択肢となるでしょう。

日本家屋のデメリットと注意点

日本家屋には多くの魅力がありますが、建てる前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを理解しておかないと、完成後に「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。

まず、断熱性の確保には工夫が必要です。伝統的な日本家屋は、風通しを重視した造りが多いため、現代の住宅と比べると冬場の寒さや夏の暑さを感じやすい構造になっています。そのため、断熱材や窓サッシの性能を高める工夫が求められます。たとえば、土壁や障子のある住まいは風情がある一方で、外気の影響を受けやすいため、現代の建築技術と組み合わせた設計が重要です。

また、維持管理の手間がかかる点も無視できません。無垢材や漆喰、瓦などの自然素材は美しさと風合いに優れますが、劣化を防ぐには定期的なメンテナンスが必要です。漆喰の壁は数十年に一度の塗り直しが推奨され、瓦屋根も定期点検や修理が欠かせません。これらのメンテナンス費用や作業時間は、生活の中で一定の負担になることがあります。

さらに、現代の生活様式に合わせにくい場合もあります。伝統的な間取りは、広い和室や続き間が中心となっており、家電製品の配置や家具の使い勝手が合わないことも考えられます。特に小さなお子さんがいる家庭や、バリアフリーを重視したい方にとっては不便さを感じる場面もあるでしょう。

このように、日本家屋には伝統美と心地よさがある反面、現代の住宅とは異なる維持管理や設備面での工夫が必要です。理想の暮らしを実現するには、事前にこうした側面をしっかり理解して計画を立てることが重要です。

日本家屋の新築費用を左右する主なポイントまとめ

- 使用する木材や自然素材によって費用差が生まれる

- 無垢材や漆喰など自然素材はコストが高め

- 木造軸組工法は自由度が高いが工期が長く高コストになりやすい

- 2×4工法は工期短縮が可能だが和風建築には工夫が必要

- ハイブリッド工法やプレハブ構造も費用と設計に影響する

- 日本家屋は和モダン住宅よりも施工手間がかかり価格が高い傾向

- 同じ延床面積でも平屋は基礎と屋根面積が大きくコストが上がる

- 2階建ては構造が効率的で費用を抑えやすい

- 豪邸規模の日本家屋は6,000万円以上かかることもある

- 自然素材や伝統技法の採用は建物の品格とコストを高める

- 設計事務所は自由度が高いが設計費が別途必要

- ハウスメーカーは品質と価格の安定性に強みがある

- 補助金や住宅ローン制度を活用すれば資金計画が立てやすい

- 中古物件は購入費用を抑えられるが改修費が別途かかる

- 長持ちするが定期的なメンテナンスと補強工事が必要になる

コメント