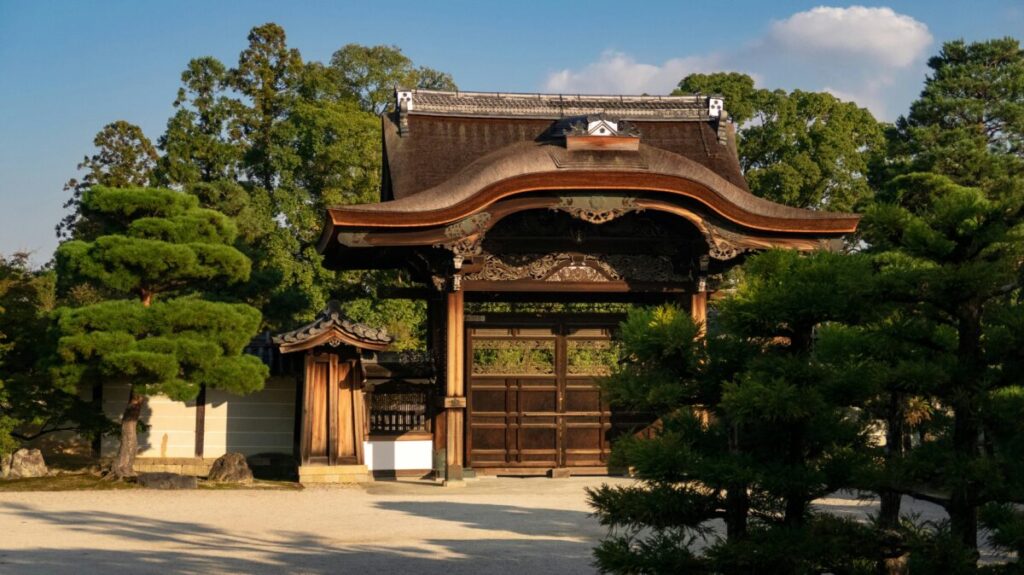

和風建築の魅力を引き立てる要素のひとつが、門構えです。中でも和風の門のにはと検どのような種類があるのか?探している方の多くは、住宅や庭の雰囲気に合った門の形式やデザインを知りたいのではないでしょうか。

和風の門には、数寄屋門・薬医門・四脚門など伝統的で格式ある形式のほか、現代の住宅に馴染む門扉 和風 モダンなスタイルや、実用性に優れた和風 門扉 引き戸タイプなど、さまざまな種類があります。

また、和風の門の特徴は?と疑問に思う方も多いはずです。素材や構造、景観との調和にこだわった和の門は、単なる通路ではなく建物全体の印象を左右する重要な存在です。特に和風に豪邸に合う門のように、建物の「格」を示すような重厚な門構えもあり、選ぶ種類によって空間の印象が大きく変わります。

門まわりをさらに魅力的に演出する要素として、和風の門柱灯のデザインも見逃せません。照明ひとつで、夜間の雰囲気や防犯性にも差が出ます。そして、和風の門の価格や費用感も、選択肢を絞るうえで重要なポイントです。

この記事では、和風門の種類とその特徴、設置時の注意点や価格の目安まで、和風の門に関する情報を総合的に解説します。和風建築にふさわしい門構えをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

- 和風の門にどのような種類や形式があるか

- それぞれの門の特徴や用途の違い

- 建築様式や住宅デザインとの調和の考え方

- 和風門の価格帯や選ぶ際の注意点

和風の門に見られる主な種類とは?

- 和風の門の特徴は?建築美との関係

- 四脚門や八脚門など格式ある形式

- 数寄屋門と薬医門の違いを整理

- 簡素で趣ある冠木門・編笠門とは

- 和風の豪邸に使われる門の形式とは

和風の門の特徴は?建築美との関係

和風の門には、単なる通路としての役割を超えた「空間の美」を表現する力があります。門は敷地の入口に位置することから、その建物全体の第一印象を決める重要な要素です。そして和風建築における門は、形式・素材・配置のいずれにおいても、日本独自の美意識が深く反映されています。

特徴的なのは、門そのものが「風景の一部」として機能している点です。周囲の塀や植栽、さらには背後に見える屋根や建物の輪郭といった要素と調和するように設計されるため、派手な装飾は控えられ、あくまで自然と一体化したデザインが選ばれます。木材や竹、土壁、石などの自然素材を用いた仕上げが主流で、経年変化も美しさとして受け入れられてきました。

また、建築様式との関係性も見逃せません。例えば、数寄屋造や書院造など格式の異なる建築様式に応じて、門のデザインや規模も調整されます。数寄屋門のように繊細で簡素なものが茶室に用いられる一方、薬医門や四脚門のような重厚な門は武家屋敷や寺社などに使われることが多いです。これにより、門はその空間の「格」を伝える手段ともなっています。

加えて、門には通過する際の心理的な演出も求められます。例えば、背をかがめて通るような低い門は、訪れる人の心を静める効果があるとされ、特に茶庭の露地門などに多く見られます。このように、和風の門は「機能性」「景観との調和」「精神性」の三つが融合した建築要素であり、単なる出入り口とは異なる価値をもっているのです。

●和風門の種類一覧

| 形式名 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 四脚門 | 親柱と控柱の4本で屋根を支える。切妻や入母屋の屋根が多い。 | 寺院・神社・武家屋敷など |

| 八脚門 | 四脚門にさらに柱を追加し8本で構成。大規模で壮麗な門構え。 | 大寺院・仁王門・迎賓施設等 |

| 数寄屋門 | 茶室建築に由来し、簡素で繊細な意匠。自然素材を多用。 | 茶室・庭園・料亭など |

| 薬医門 | 切妻屋根に控柱付きの構造で安定性と格式を備える。 | 武家屋敷・寺院など |

| 冠木門 | 縦柱2本に横木を渡すだけの簡素な門。屋根なしが多い。 | 農家・古民家・小道など |

| 編笠門 | 笠状の小屋根が特徴。装飾は少なく静けさを演出。 | 茶庭・露地など |

| 棟門 | 切妻屋根を持つ左右対称の門。門扉があり実用性も高い。 | 寺社・住宅・文化財建築等 |

| 唐門 | 唐破風屋根を持つ装飾性の高い門。金具や彫刻が施される。 | 神社・城郭・文化施設など |

| 和風モダン門扉 | 木目や格子デザインを活かした現代的な外構。 | 一般住宅・新築住宅 |

| 引き戸門扉 | 横にスライドする構造で静かで省スペース。 | 道路沿い住宅・狭小地など |

四脚門や八脚門など格式ある形式

四脚門(しきゃくもん)や八脚門(はっきゃくもん)は、和風建築の中でも特に格式の高い門構えとして知られています。これらの門は、主に寺院や神社、武家屋敷、そして特別な儀式や迎賓に使われる施設などに用いられてきた歴史を持ちます。構造の複雑さと外観の重厚感が相まって、訪れる人に強い印象を与える造形です。

四脚門は、親柱の前後に控柱を設けた構造で、合計4本の柱によって屋根を支えることからこの名が付きました。見た目のバランスが美しく、控え柱によって安定性も高くなるため、大きな屋根でもしっかりと支えられるのが特徴です。また、屋根部分には切妻や入母屋が用いられることが多く、屋根の勾配や軒先のデザインによって、より威厳ある佇まいが強調されます。

一方、八脚門は、四脚門の両脇にもう一対の柱と控柱を加えたもので、合計8本の柱を持つ大規模な門です。主に大寺院の南大門や仁王門に使われることが多く、その門自体が一つの堂宇に匹敵するような規模と存在感を誇ります。仏像や守護神像を内部に安置していることもあり、宗教的な意味合いも込められた建築です。

これらの門が現代の住宅にそのまま使われることは稀ですが、意匠として取り入れられる例はあります。例えば、門柱や屋根形状に四脚門の構成を簡略化したものを使い、外構全体の格式を高めるといった工夫です。いずれにしても、四脚門・八脚門は建物の「格」を象徴する門として、今もなお高い評価を得ています。

数寄屋門と薬医門の違いを整理

数寄屋門(すきやもん)と薬医門(やくいもん)は、いずれも和風建築において広く採用されてきた門の形式ですが、その成り立ちや構造、雰囲気は大きく異なります。それぞれの特徴を整理することで、適切な用途や設置場所が見えてきます。

数寄屋門は、茶室建築に由来する数寄屋造りの意匠を取り入れた門です。特徴としては、装飾を最小限に抑えた簡素な構成、自然素材を活かした柔らかな風合い、そして控えめな屋根のかたちが挙げられます。門柱や門扉には無垢材や竹などが使われることが多く、檜皮葺や杮葺きの屋根が多く見られます。全体的に「わび・さび」の美意識が込められており、茶庭や料亭、和風邸宅に静かに調和するデザインが魅力です。

一方、薬医門は構造の強度と存在感を重視した門です。もともとは医師の住居や寺院、武家屋敷の表門として使われており、切妻屋根の両側に門扉を設け、親柱の背後に控柱を加えることで、合計4本の柱で屋根を支える構造となっています。その堅牢なつくりと明確なシンメトリー構成は、敷地内外の区切りをはっきりさせる視覚的な効果もあり、格式や権威を感じさせる門です。

数寄屋門が「静けさ」や「趣」を重視するのに対し、薬医門は「防御性」や「威厳」を意識した門と言えるでしょう。現代の住まいにおいては、前述の通り数寄屋門は景観を重視した和風住宅や庭園の入口に好まれ、薬医門は広い敷地を持つ邸宅や、重厚感を演出したい施設などに適しています。

どちらの門も日本建築の美意識を体現していますが、目的や設置環境に応じて適切に選ぶことが、後悔しない門構えづくりにつながります。

簡素で趣ある冠木門・編笠門とは

冠木門(かぶきもん)と編笠門(あみがさもん)は、和風建築における門の中でも特に「簡素さ」と「趣」を重視した形式として知られています。どちらも大型の門に比べると構造は控えめですが、静けさや奥ゆかしさといった日本独特の美意識を色濃く反映しています。

まず冠木門について説明すると、これは2本の縦柱に1本の横木(冠木)を渡した非常にシンプルな構造です。屋根を持たないことが多く、装飾もほとんど施されていないため、素材そのものの風合いや時を経た味わいが門の印象を大きく左右します。古くから民家や里山の小道、農家の敷地などに多く見られ、素朴で親しみやすい雰囲気を醸し出します。また、最近ではこの簡素な形式がモダンな外構デザインとも相性が良く、現代住宅にも取り入れられるケースが増えています。

一方の編笠門は、茶室や露地(茶庭)で用いられる門で、屋根の形状が笠(あみがさ)のように丸くゆるやかな曲線を描くことからその名がつけられました。檜皮葺(ひわだぶき)や杮葺き(こけらぶき)など、自然素材を使用した小屋根が特徴で、門全体の佇まいに優美さと静けさを与えています。門扉が付いていないことも多く、「見るための門」としての性格が強く、訪問者の気持ちを整える心理的な演出装置の役割も担っています。

これらの門は、防犯性や強度では他の門に劣るかもしれませんが、それを補って余りある美意識や空間演出の力を持っています。建物のグレードを誇示するためではなく、「風景の中に調和する」ことを大切にしたい方には、冠木門や編笠門がとても適した選択と言えるでしょう。

和風の豪邸に使われる門の形式とは

和風の豪邸においては、門は建物全体の「格」を象徴する重要な構成要素となります。そのため、使われる門の形式にもある程度の重厚感や格式が求められるのが一般的です。視覚的な迫力と同時に、歴史的背景や伝統的な意匠をまとった門が選ばれる傾向にあります。

代表的な形式の一つが四脚門です。これは4本の柱(親柱と控柱)で屋根を支える構造で、寺社建築や武家屋敷の正門として古くから使われてきました。重厚な屋根と安定感のある柱構成が特徴で、見る人に威厳や品格を感じさせます。また、さらに規模を大きくした八脚門は、大型寺院や城郭などにも採用されてきた門で、非常に壮麗な印象を与えるため、広大な敷地を持つ邸宅にぴったりです。

一方、格式を保ちながらも落ち着いた雰囲気を演出したい場合には、薬医門が好まれます。薬医門は親柱の後ろに控柱を加えた構造で、四脚門ほど大げさにならず、それでいてしっかりとした存在感を持ちます。門扉や屋根の意匠を工夫することで、伝統と現代性を両立した佇まいを作ることも可能です。

また、豪邸であっても数寄屋門のような品の良い門を採用するケースもあります。数寄屋門は繊細な木組みや自然素材を活かしたデザインが特徴で、特に茶室や庭園を設けた邸宅に多く用いられます。格式よりも「趣」を重んじる設計思想が感じられる門です。

このように、和風の豪邸では門の形式そのものが建物の美意識や設計思想を反映します。門は単なる入口ではなく、外部に向けてその住まいの価値や美学を語る重要な建築パーツ。選ぶ際には敷地の規模や用途に加え、家全体のデザイン方針と調和することが欠かせません。

和風の門種類を選ぶ際のポイント

- 和風モダンな門扉は現代住宅に合う?

- 引き戸タイプの和風門扉の魅力と注意点

- 門柱灯で和の雰囲気を演出する方法

- 和風の門にかかる費用と価格の目安

- 門の設置で失敗しないための工夫

- 敷地や建物と調和する門構えの考え方

和風モダンな門扉は現代住宅に合う?

和風モダンな門扉は、現代住宅との相性が非常に高い外構アイテムのひとつです。伝統的な意匠と現代的なデザインを融合させることで、落ち着いた雰囲気と機能性の両立を実現できます。これにより、和の趣を残しながらも、現代のライフスタイルや住宅デザインに違和感なく溶け込むことが可能になります。

まず、和風モダンの門扉には直線的でシンプルな構成が多く見られます。格子状のデザインや木目調のパネル、金属と木材の組み合わせなどが代表的です。これらの要素は、現代建築でよく用いられるフラットな外観やミニマルなファサードとの親和性が高く、全体の統一感を損なうことなく門まわりを引き立てます。

また、素材の選択肢も多彩です。天然木や人工木、アルミ製、スチール製などがあり、見た目の質感を保ちながらメンテナンス性を確保できます。たとえば、木調アルミ門扉であれば、木の風合いを楽しみつつ耐久性も高く、手入れの手間が軽減されます。

ただし、外観の統一感を重視するあまり、門扉だけが目立ってしまうこともあります。そのため、門だけでなく塀やアプローチとのトータルバランスを意識することが重要です。また、シンプルにまとめすぎると、かえって無機質な印象になる恐れもあるため、植栽や照明などと組み合わせて調和を取る工夫が求められます。

このように、和風モダンな門扉は現代住宅に自然にマッチしながらも、品格と個性をプラスできるアイテムです。新築やリフォームの際には、門まわりの印象が住まい全体の印象を大きく左右することを意識し、調和とアクセントのバランスを大切に選んでいくことが理想的です。

引き戸タイプの和風門扉の魅力と注意点

引き戸タイプの和風門扉は、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた外構スタイルとして根強い人気があります。滑らかに横へ開閉する構造は、狭小地や通行量の多い道路沿いなどでも使いやすく、開閉スペースが不要な点も大きな利点です。

和風デザインにおける引き戸の魅力は、まず「静けさ」と「控えめな美しさ」にあります。引き戸は蝶番式の開き戸のように大きな動作音が発生せず、スライドの動きが静かで落ち着いた印象を与えます。また、横格子や縦格子、無垢板風などの意匠を取り入れたデザインが豊富にあり、周囲の塀や庭との調和も図りやすいです。

機能面でも優れています。風の影響を受けにくく、開閉時に門扉が強風であおられる心配がありません。さらに、自転車やベビーカー、車椅子の出入りが多い家庭でも、段差が少なくスムーズに通行できるため、バリアフリーの観点からも高く評価されています。

ただし、設置にはいくつかの注意点もあります。まず、扉をスライドさせるための“引き込みスペース”が門の横に必要です。敷地の形状によってはこのスペースを確保できないこともあるため、事前の確認が不可欠です。また、レール式の場合、砂や落ち葉が詰まると開閉がスムーズに行かなくなることもあるため、定期的な清掃が求められます。

さらに、引き戸は構造的に重くなりがちで、使いやすさを考慮すると適度な滑り具合と安全性の両立が必要です。特に小さな子どもや高齢者が使う場合は、安全装置やストッパーの有無にも注意しましょう。

このように、引き戸タイプの和風門扉は、落ち着いたデザインと使いやすさを両立させた選択肢です。設置環境に合った仕様を選ぶことで、長く快適に使える門構えを実現できます。

門柱灯で和の雰囲気を演出する方法

門柱灯は、和風住宅や和モダン外構において「雰囲気づくり」と「安全性向上」の両方を担う重要なパーツです。昼間はシンボルとして存在感を放ち、夜には柔らかな光で訪問者を迎える役割を果たします。

和の雰囲気を演出するには、まず灯具のデザインにこだわることがポイントです。例えば、行灯風や格子入り、和紙調ガラスを使用したものなど、素材や形状に「和」を感じさせる意匠が効果的です。天然木や石材の門柱と組み合わせることで、門まわり全体が自然と調和し、奥行きある景観が完成します。

照明の色温度にも注目しましょう。一般的な白色LEDではなく、電球色のような暖かみのある色味を選ぶことで、夜間でも落ち着いた印象を与えることができます。これにより、門まわりだけでなく住宅全体の雰囲気まで上品に引き締めてくれます。

また、実用面でも門柱灯は役立ちます。足元の明るさを確保することで、段差や植栽によるつまずき事故を防ぎ、防犯効果も高まります。人感センサー付きのタイプを選べば、無駄な電力消費を抑えながら必要なタイミングで照らすことができ、環境にも配慮した設計が可能です。

ただし、設置場所や配線計画には注意が必要です。門柱の高さや幅、電源の取り回し、照明の向きなどを事前にしっかりと確認しておくことで、後から不便を感じることなく使い続けることができます。このように、門柱灯は単なる「灯り」としてだけでなく、和風住宅の外構デザインを引き立てる大切な要素です。趣と機能の両立を目指し、自宅に合ったスタイルを選ぶことで、日々の暮らしに豊かさと安心感をもたらします。

和風の門にかかる費用と価格の目安

和風の門を設置する際、まず気になるのは費用の相場です。価格は素材・デザイン・規模によって大きく異なりますが、おおよその目安を知っておくことで、予算計画を立てやすくなります。

一般的に、最もシンプルな冠木門や片開きの木製門扉であれば、材料費と施工費を含めて10万円〜40万円程度が相場とされています。比較的小規模で簡素な門構えであれば、この範囲内で十分設置が可能です。ただし、屋根付きの門や格子デザイン、装飾性の高い建具などを選ぶ場合は、同じサイズでも価格が一気に上がります。

例えば、格式の高い薬医門や数寄屋門の場合、造作の手間や素材の質に応じて費用は跳ね上がります。工場で製作されたユニット式の和風門でも、設置費込みで50万円〜100万円程度。さらに、八脚門や重厚な瓦屋根を備えた特注門になると、100万円を超えるケースも少なくありません。

また、門扉単体の価格とは別に、基礎工事・照明・門柱灯・電気配線・塀との取り合いなどが必要になる場合もあります。これらの副次的な工事費用が加算されることで、最終的な総額が予定より大きくなることもあるため注意が必要です。

工事の規模や設置場所の条件によっても価格に差が出るため、事前に現地調査を受け、複数の施工業者から見積もりを取ることが重要です。目先の価格だけで判断するのではなく、耐久性や将来的なメンテナンスのしやすさまで視野に入れて、総合的にコストパフォーマンスを検討する姿勢が求められます。

どのような門扉を設置するのかによって費用は変わってきますが、通常は10万~40万円くらいの予算を確保しておけば、それなりの門扉を設置することができます。取付工事費は3万~5万円で行ってもらえますので、「門扉の価格+3万~5万円」程度を相場だと考えておきましょう。

このため、低価格の門扉を選べば10万円程度で設置できますが、デザイン性の高い門扉を選んだ場合には40万円以上は用意しておく必要があります。

引用:リフォマ

門の設置で失敗しないための工夫

和風の門を設置する際には、単にデザインや素材にこだわるだけでなく、実用性やメンテナンス性も含めた「総合的な計画」が必要です。門は一度設置すると簡単にやり直せるものではないため、失敗を防ぐためには事前の工夫が欠かせません。

まず重要なのが、敷地や周囲の状況に適したサイズと構造を選ぶことです。例えば、門扉が大きすぎると圧迫感を与えたり、開閉スペースが足りなかったりするケースがあります。反対に、小さすぎると出入りが不便になり、見た目にもバランスを欠いてしまうことがあります。使用頻度や訪問者の動線を想定し、実際の生活に合ったサイズを選定するのが理想です。

次に、施工前の現地確認を徹底することもポイントです。地盤の高さ、塀や植栽との距離、雨水の排水など、現場での細かな条件を事前に洗い出すことで、想定外のトラブルを避けられます。また、門柱や扉の素材によっては、風や湿気の影響を受けやすいため、地域の気候条件にも配慮が必要です。

さらに、将来的なメンテナンスを見越した設計を心がけましょう。木製門は経年劣化が味わいになる反面、定期的な塗装や防虫処理が必要です。人工木やアルミ素材であれば、耐久性に優れる一方で、質感のリアルさに限界があります。素材ごとの特性を理解したうえで、ライフスタイルに合った選択をすることが大切です。

最後に、照明や表札などとのバランスにも配慮したいところです。門だけが浮いてしまわないよう、門柱灯やポストの位置、植栽とのつながりも含めて「門まわり」をトータルで設計することで、失敗のない外構が完成します。

敷地や建物と調和する門構えの考え方

和風の門構えは、その家の「顔」となる重要な要素です。しかし、美しい門を設置すれば良いというわけではなく、敷地の広さや建物の雰囲気と調和して初めて、門構えとしての価値が引き立ちます。調和の取れた門は、住まい全体の印象を格上げし、訪れる人に深い印象を残すものです。

まず注目したいのは、敷地と建物のスケール感です。例えば、平屋であれば背の高い門よりも、低くおさえた冠木門や編笠門のような素朴な形式が合います。一方、2階建ての和モダン住宅や重厚感のある瓦屋根の家には、薬医門や四脚門のような構造がしっくりきます。門だけが目立ってしまうのではなく、建物との高さやボリューム感がバランス良く整うよう意識しましょう。

敷地の形状やアプローチの動線も、門構えの設計には大きく関わってきます。直線的に門から玄関までアプローチできる場合は、正面から堂々と構える形式が効果的ですが、斜めに設けることで奥行きや風情を演出することも可能です。また、門と塀を直線でつなぐのか、緩やかに曲線を描くのかによっても、全体の印象は大きく変わります。

さらに、素材選びも調和のカギを握ります。外壁や屋根材と門柱の素材、色調を揃えることで、一体感が生まれます。例えば、住宅が白壁であれば、木材の明るめの色を合わせたり、瓦屋根であれば石材やダークトーンの木を使った門構えが相性が良いです。このように、門構えのデザインは「家の外観とどうつながるか」を念頭に置くことが重要です。単体で美しい門を設けるのではなく、住まい全体との一体感を重視して計画することで、見る人の心に残る調和の取れた住まいが実現します。

和風の門の種類と選び方のまとめ

- 和風の門には多彩な種類と形式がある

- 建築美との調和が和風門の大きな特徴

- 四脚門や八脚門は格式を重視した代表的な門

- 数寄屋門は簡素で趣を重んじたデザイン

- 薬医門は構造が堅牢で重厚な印象を持つ

- 冠木門は簡素ながらも素朴な風合いが魅力

- 編笠門は茶庭などに適した静かな佇まい

- 豪邸には威厳ある門形式が多く用いられる

- 和風モダン門扉は現代建築との相性が高い

- 引き戸タイプは狭小地にも適した実用的な構造

- 門柱灯は和の演出と安全性を両立できる

- 門の価格は仕様や素材で大きく異なる

- 設置前の現地確認と計画が失敗を防ぐ鍵

- 門は敷地や建物との調和が非常に重要

- 素材選びが全体の統一感に大きく影響する

コメント