屋外での苔の育て方を調べていて、苔は毎日水やりが必要か、苔が枯れる原因は何か、初心者向けの苔はどれかと迷っていませんか。

苔の育て方初心者でも、苔栽培の土や苔の植え方を押さえれば、庭に苔を生やしたいという願いに近づけます。

苔の育て方を屋外で計画する際は、室内での苔の育て方との違いも理解しておくと計画しやすいでしょう。さらに、苔庭のデメリットまで含めて把握しておけば、失敗や後悔を避けやすくなります。

本記事では、苔の選び方から植え付け、管理までを体系的にまとめ、検索意図に応える実践的な手順を解説します。

■この記事はこんな方におすすめ

- 苔を屋外で育てたい初心者の方

- 苔庭や和風庭園に憧れる人

- 屋外での苔管理を知りたい人

- おしゃれな庭づくりを目指す人

■この記事でわかること

- 屋外での苔の基本環境と植え付け手順

- 初心者でも扱いやすい苔の選び方

- 水やり頻度と枯れを防ぐ管理のコツ

- 室内と屋外の育て方の違いと使い分け

屋外での苔の育て方:成功への基本方法

・庭に苔を生やしたいときのポイント

・苔の植え方と環境づくりのコツ

・初心者向けの苔の種類と特徴

・初心者が取り組みやすい苔の育て方

・苔栽培に適した土の種類と選び方

庭に苔を生やしたいときのポイント

庭に苔を安定して広げるためには、光の当たり方、湿度の維持、そして通風環境の3つの要素が大きく関わります。

特に直射日光が一日中当たる環境では葉が焼けやすく、定着が難しくなるため、午前中だけ日が差し込む半日陰や明るい日陰が適しています。

落葉樹の下や建物の北側などは、日射と湿度のバランスが整いやすく、苔にとって理想的な環境です。

設置する場所を決める際には、まず小規模な区画で試験的に苔を植え、環境との相性を確認する方法が安心です。

動線から外れた場所に配置することで、踏圧による剥がれを防ぎつつ、徐々に範囲を広げていくことができます。

ペットや野鳥が多い庭では、設置直後に掘り返されたり剥離したりすることがあるため、防鳥ネットや低いフェンスで物理的に保護する工夫も役立ちます。

また、地表条件のチェックも欠かせません。雨水が溜まりやすい凹地は蒸れやカビの原因となり、反対に乾燥しやすい砂質土では水分不足が苔の枯死につながります。

その場合、朝夕の散水で空中湿度を補い、環境を安定させることが大切です。

湿度の確保は特に夏季に重要で、日本の平均湿度(6月で約75%前後、出典:気象庁『平年値』) を参考にすると、苔が好む湿潤な条件を理解しやすくなります。

このように、「明るい日陰」「適度な湿り」「踏圧の少ない場所」を意識することが、苔を庭に美しく生やすための基本条件といえます。

実践のポイントまとめ

- 日中の高温時に過度な散水を行うと蒸れを招くため、日の出前や日没後の涼しい時間帯に与えるのが安心です。

- 落ち葉や残存物を放置すると蒸れやカビの原因になるため、こまめな掃除で通気を確保しましょう。

- 苔庭では「明るい日陰」「適度な湿り」「踏圧の少ない場所」という3条件を整えることが、長期的な維持に欠かせません。

このように、湿度管理を基準に散水や環境づくりを工夫すると、苔が本来持つ緑の美しさを屋外でも安定して楽しめます。

苔の植え方と環境づくりのコツ

苔を庭に植える際には、事前の下地づくりが成功の可否を大きく左右します。まず雑草や落葉を徹底的に取り除き、表土を平らに整えます。

広い面積で施工する場合は、防草シートを敷き、その上に排水性と通気性に優れた土や砂利を約5センチほど敷いて層を作ります。これにより、余分な水分が溜まりにくく、蒸れを防ぐことができます。

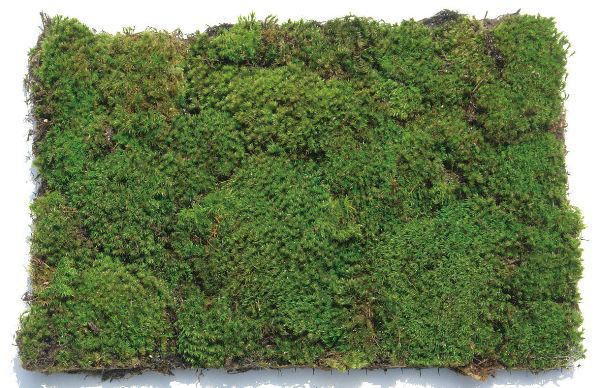

苔マットやシート状の苔を使用する場合は、隙間ができないように敷き詰め、軽く押さえてしっかり密着させます。

その後、上から薄く砂や細粒土を振りかけると固定力が高まり、剥がれにくくなります。植え付け直後は人が踏み込むことを避け、細かい霧状の散水で湿度を安定させることが必要です。

日差しが強い場所では、寒冷紗を使って遮光しながら徐々に外気に慣らすと、苔の葉焼けや茶色化を防ぐことができます。

さらに、石や砂利をバランスよく組み合わせると、乾湿の差を緩和しながら景観にも奥行きを出すことが可能です。

たとえば、白砂を水流に見立てて苔と高低差を付けると、枯山水風の美しい庭を演出でき、管理上も風通しが確保されやすくなります。

初心者向けの苔の種類と特徴

苔には数千種もの種類が存在しますが、庭で育てる場合には日本の気候に適応しやすい定番種を選ぶのが無難です。

特に初心者には、光環境に対する許容範囲が広く、乾燥や湿気に対して比較的強い種類が推奨されます。

以下の代表的な苔は、環境条件ごとに特徴が異なるため、庭の立地に合わせて選ぶと効率的です。

| 種類 | 光環境の目安 | 特徴・使いどころ |

|---|---|---|

| ハイゴケ | 日なた〜明るい日陰 | 地表を這うように広がり、均一な緑の絨毯を形成しやすい。苔玉や盆栽にも利用可能 |

| スナゴケ | 日なた | 強い日差しや乾燥に比較的耐性があり、星形の葉が放射状に広がる姿が観賞価値を高める |

| ホソバオキナゴケ | 明るい日陰〜日陰 | 芝生のように密生し、庭全体を覆うグランドカバーとして人気。管理次第で厚みのあるマット状に発達 |

| ツヤゴケ | 日陰 | 光沢のある葉が特徴で、乾燥時に葉が締まり独特の質感を楽しめる。庭の陰影を強調したい場所に適する |

これらはすべて日本庭園や茶庭でも古くから利用されてきた種類であり、景観演出だけでなく維持管理のしやすさからも選ばれています。

実際の庭では、複数種類を組み合わせて配置することで、四季を通じた色合いや質感の変化を楽しむことができます。

したがって、初心者が庭に苔を導入する際には、まずは環境に合う代表種を少量試し、その適応度を確認してから徐々に拡張していく方法が現実的です。

これにより、無理のない管理で長期的に苔庭を維持できるようになります。

初心者が取り組みやすい苔の育て方

苔を庭に取り入れる際、初心者にとって最も失敗しにくい方法は、あらかじめ仕立てられた苔マットを使い、小さなスペースから始めることです。

苔マットは均一に生育した苔をシート状に加工したもので、敷くだけで緑のカーペットを作ることができます。これにより、苗を一から定着させる手間が大幅に軽減されます。

植え付け後の1〜2週間は特に乾燥に弱いため、朝と夕方に細霧で散水し、常にしっとりとした湿度を維持することが大切です。

苔は根を張らず、葉や茎から水分を吸収するため、空気中の湿度管理が成否を左右します。

また、定着するまでは人や動物の踏み込みによる剥離を防ぐ必要があります。設置後は一時的にロープや杭で進入を制限し、雨の後に浮き上がった箇所があれば、手で軽く押さえて再密着させます。

さらに、ダンゴムシやナメクジが発生する場合は、苔そのものではなく周囲の石や砂利に落ち葉や残存物が溜まっているケースが多いため、環境を清潔に保つことが効果的です。

苔の生育は比較的ゆっくりですが、こうした初期管理を徹底することで、初心者でも1年以内に安定した緑の絨毯を実現しやすくなります。

長期的には、湿度の安定、直射日光の回避、物理的な保護の3点を意識することが成功への近道です。

苔栽培に適した土の種類と選び方

苔は一般的な植物のように根から養分を吸収せず、主に葉や茎から水分や微量の栄養を取り込む性質があります。

そのため、土の役割は「栄養供給」ではなく「安定した湿度と適切な通気性を提供する基盤」として捉える必要があります。

したがって、苔栽培における土選びの要点は、清潔さ、粒度、保水力と排水性のバランスです。

屋外の地植えでは、細粒の赤玉土や川砂を主体とした土が適しています。赤玉土は粒が均一で水はけが良く、苔が過湿で蒸れるのを防ぎます。

川砂を混ぜることでさらに通気性が高まり、雨水が停滞するリスクを軽減できます。水はけの悪い粘土質土壌では、そのまま苔を植えると根腐れならぬ「蒸れ枯れ」が起こりやすいため、必ず改良してから使用してください。

鉢やトレーでの栽培の場合は、赤玉土細粒、鹿沼土細粒、バーミキュライト、ピートモス(ふるいにかけたもの)などを用途に応じて配合します。

例えば、赤玉土7:鹿沼土2:バーミキュライト1の割合は、保水と排水をバランスよく両立させる代表的な配合です。

ピートモスを加える場合は酸性度が高いため、スナゴケなど酸性土壌を好む種類には有効ですが、配合比率を多くしすぎると通気性が低下します。

植え付け直後はカビが発生しやすく、特に未熟な堆肥や腐葉土を混ぜると病原菌や雑草種子を持ち込むリスクがあるため避けるのが賢明です。

また、強い雨で土が流されないよう、表面を薄い砂や細粒土で押さえると安定性が増します。

まとめると、苔栽培の土は「清潔で粒度が均一」「過湿を避けつつ保水性もある」「有機物を含みすぎない」の三点を満たすものが適しています。

なお、日本の土壌は地域によって酸性度に差がありますが、一般的にpH5.0〜6.0の範囲が多くの苔に適するとされております。

| 苔の名前 | 好みのpH | 特徴 |

|---|---|---|

| スナゴケ | 5.0〜6.0(酸性) | 乾燥に強く、日当たりの良い場所でも育つ |

| ハイゴケ | 5.5〜6.5(弱酸性〜中性) | 地面を這うように広がる、美しい緑 |

| シノブゴケ | 6.0〜7.0(弱酸性〜中性) | 観葉として人気、高湿度が好き |

| ホソバオキナゴケ | 5.5〜6.0(弱酸性) | 石やコンクリートにも生える、装飾性が高い |

| タチゴケ | 6.5〜7.5(中性〜ややアルカリ性) | 水はけの良い場所で旺盛に育つ |

引用元:兵庫テラリウム協会「苔とpHの秘密」

屋外での苔の育て方:成功へのポイント

- 苔は毎日水やりが必要なのかを確認

- 苔が枯れる原因と防ぐための工夫

- 苔庭をつくるときのデメリットと注意点

- 室内と屋外で異なる苔の育て方を比較

苔は毎日水やりが必要なのか?

苔の水やりは一律に「毎日必要」とは言えず、季節や環境条件によって大きく変わります。

苔は根から水分を吸収せず、葉や茎の表面から直接水分を取り込むため、空気中の湿度と表面の水分状態が生命維持の鍵となります。

特に植え付け直後の活着期には乾燥を避けることが最重要であり、春や秋の比較的安定した時期には1日1回の細霧散水が目安になります。

真夏は気温が上がりやすいため、朝夕の2回の散水が望ましいですが、日中の高温時に与えると蒸散が急激に進み、蒸れや葉焼けを招くため避ける必要があります。

梅雨時期や雨天が続く場合は自然降雨が十分に湿度を補うため、散水を控えて過湿を防ぐことが大切です。

苔が常に濡れすぎている状態ではカビやコケ以外の藻類が繁殖しやすくなり、見た目の美観を損ねるだけでなく生育不良の原因となります。

散水方法も重要です。ジョウロやホースは必ず霧状のノズルを使用し、苔を直接強く叩かないように一定の距離を保って与えるのが基本です。

葉先を傷めることなく水分を供給できる細かな霧が理想的であり、苔表面に水滴が残る程度で十分です。

したがって、毎日決まった量を与えるという固定的な発想ではなく、苔の表面の状態や土壌の湿り具合、天候を総合的に判断し、必要に応じて可変的に水やりを行うことが適切です。

水やりの判断基準の目安

- 表面が乾いたら細霧で湿らせ、びしょ濡れは避ける

- 真夏は日の出前または日没後、冬は暖かい時間帯に与える

- 活着後は降雨も計算に入れ、過湿にならないよう間引く

苔が枯れる原因と防ぐための工夫

苔が屋外で枯れてしまう要因には複数の環境的ストレスや外的要因が関わっています。

特に代表的なのは直射日光による葉焼け、過湿による蒸れ、極端な乾燥、踏圧による剥離、そして害虫による食害です。

これらは単独で影響する場合もあれば、複合的に重なって苔を弱らせるケースも多いため、総合的な対策が欠かせません。

真夏の強烈な日差しは苔の葉先を茶色く変色させやすく、葉焼けの大きな原因となります。この場合は寒冷紗を使った遮光や、そもそも直射の強いエリアを避けるといった立地選びが有効です。

一方、冬や乾燥した地域では風による水分喪失が激しく、朝夕に散水して空中湿度を補う必要があります。周囲に石や低木を配置して風をやわらげるのも効果的です。

過湿については、連日の降雨や排水不良によって苔の下地に水が滞留することで起こります。

この状態はカビや藻類の繁殖を助長し、苔の組織が窒息する原因となります。下地に川砂や赤玉土を混ぜて排水性を高めたり、表面に薄く砂をかけて水の停滞を防ぐ方法が改善策として有効です。

物理的な要因としては、設置直後の踏み込みによる剥離があります。活着前の苔は非常にデリケートで、人や動物のわずかな踏圧でも浮き上がりが生じます。

そのため、初期は立ち入りを制限し、ペットや野鳥による掘り返しを防ぐためにネットをかけるなどの保護が推奨されます。

害虫の問題では、ダンゴムシやナメクジ、さらには小型昆虫が苔の隙間に入り込み、食害や攪乱を引き起こすことがあります。

これを防ぐには、落ち葉や有機物をこまめに取り除き、苔の周囲に餌や隠れ場所を残さない環境づくりが基本です。また、環境衛生を整えることが長期的な予防につながります。

これらの対策を重ねることで、苔の枯死リスクを大幅に下げ、長期にわたって緑の美しい状態を維持することが可能になります。

苔庭のデメリットと注意点

苔庭は静寂で落ち着いた雰囲気を演出できる一方で、いくつかの特性から維持に注意が必要です。まず大きな課題となるのが、直射日光と高温への弱さです。

特に真夏は葉が焼けやすく、気温が35℃を超える日には急激に乾燥や蒸れが進むため、遮光ネットや散水による環境調整が欠かせません。

また、苔の上に落ち葉が積もると通気が阻害され、内部で湿気がこもり蒸れやカビの発生につながります。秋から冬にかけては特に落ち葉の量が増えるため、定期的な清掃作業が必要です。

踏圧に弱い点も忘れてはならず、庭の動線と重ねて配置すると剥離や薄れが目立ちやすくなります。そのため、観賞用スペースと通路を明確に分ける設計が望まれます。

さらに、設置初期には害虫や鳥獣により環境を荒らされる懸念があります。保護ネットや見切り材を用いた物理的な防御が有効です。

一度に広範囲へ施工すると、不調が起きた場合に修復が難しくなるため、段階的に施工して様子を見ながら広げていくのが現実的です。

これらの特性をあらかじめ理解し、設計段階で弱点を避けるようにすれば、苔庭の維持にかかる手間を減らし、長期的に安定した美しい景観を楽しむことができます。

苔庭をつくる際には「景観性」と同時に「管理性」を意識した計画が鍵となります。

室内と屋外で異なる苔の育て方を比較

苔の管理方法は、室内と屋外で大きく異なります。屋外では雨や風が加わることで、苔に必要な水分や通気が自然に保たれやすく、ある程度環境が安定する特徴があります。

そのため、広い面積を覆って苔庭を演出するのに向いています。ただし、真夏の直射日光や冬の乾燥風など、季節による気候変化に対応する工夫は欠かせません。

一方で室内は、光量不足と通風不足が大きな課題です。窓辺でも日照量は屋外の10分の1から20分の1程度にとどまるとされ、場合によっては補光用のLEDライトが必要になります。

さらに密閉空間では湿度がこもりやすく、カビや藻が発生しやすいため、定期的な換気や小型ファンを使った空気循環が推奨されます。

以下の表は、室内と屋外における環境要素の違いを整理したものです。

| 項目 | 屋外 | 室内 |

|---|---|---|

| 光 | 半日陰が基準。真夏は遮光で調整 | 補光が前提。弱光に強い種類を選ぶ |

| 湿度 | 朝夕の散水と降雨で維持 | 容器やトレーで湿度管理。過密栽培は避ける |

| 通風 | 自然の風で循環しやすい | カビ対策のため定期的な換気が必須 |

| 水やり | 季節や天候に応じて調整 | 容器環境に合わせ少量を頻回に与える |

| 種類選定 | ハイゴケ、スナゴケなど広がりやすい種類 | 小型種や弱光向き、テラリウム向きの種類 |

このように、苔は室内と屋外で求められる管理方法がまったく異なります。屋外の知識をそのまま室内に応用したり、逆に室内の方法を屋外に当てはめたりすると、失敗につながる可能性があります。

環境ごとの特徴を理解し、目的に合った管理と種類選びを行うことが、苔を長く美しく育てるためのポイントです。

まとめ・苔の育て方を屋外で実践するコツ

- 明るい日陰を基準にし真夏は遮光で葉焼けを回避

- 植え付け直後は細霧で湿度維持し踏圧を避ける

- 下地は水はけ重視で赤玉土や砂を薄層で整える

- 種類は日照適性で選び小面積の試験区から始める

- 砂や細粒土の薄掛けで苔と下地を密着させる

- 雨天時は散水を控え過湿と蒸れをつくらない

- 真夏は日の出前か日没後にやさしく散水する

- 落ち葉や有機物を除去し害虫の隠れ場を減らす

- 設置初期はネットや見切り材で物理的に保護する

- 直射の強い区画は植栽や石組みで半日陰を作る

- 室内管理の常識を屋外にそのまま適用しない

- 面で見せたい場所は動線と離し踏圧を避ける

- 乾燥地では石や低木で風当たりを弱め湿度補助

- 広げる前に季節を一巡させ適応度を見極める

- 苔庭の弱点を設計段階で織り込み維持負担を抑える

コメント