こんにちは。「和の庭と暮らす」運営者のシンベです。

和風や日本家屋の豪邸に憧れるけれど、純和風にするか和モダンにするか迷う人は多いと思います。調べるほど、間取りや価格、平屋や中古物件など気になるポイントが次々出てきて判断が難しくなりがちです。

そこでこの記事では、和の家づくりや日本庭園を見てきた私の視点から、純和風と和モダンの違い、間取りの考え方、費用の目安、中古物件を見るときの注意点を分かりやすくまとめました。

読み進めるうちに、自分に合う和風・日本家屋の豪邸の方向性が見えてくるはずです。

さらに、和風平屋の魅力や日本庭園の取り入れ方、維持をラクにするコツまでお伝えします。家づくりの不安をひとつずつ減らしながら、理想の住まいに近づけていきましょう。

■この記事でわかること

- 純和風豪邸と和モダン豪邸の違いと選び方

- 和風豪邸の間取りで失敗しないための考え方

- 和風豪邸の価格、目安とコスト調整のコツ

- 中古の和風豪邸や平屋豪邸を検討する際の注意点

和風・日本家屋の豪邸で叶える暮らし

まずは、和風・日本家屋の豪邸を検討するときに、多くの人が気にする「スタイル・間取り・費用・実例イメージ」の4つのポイントから整理していきます。

純和風豪邸と和モダン豪邸、それぞれの特徴を押さえながら、あなたの暮らしに合う方向性を一緒にイメージしていきましょう。

純和風豪邸と和モダン豪邸の違い

和風・日本家屋の豪邸を考えるとき、まず最初の分かれ道が「純和風豪邸」寄りにするのか、「和モダン豪邸」寄りにするのか、というスタイルの選択です。ここをあいまいにしたまま家づくりを進めると、和なのか洋なのか分からない中途半端な仕上がりになりやすいので、最初にしっかりイメージを固めておくのがおすすめです。

純和風豪邸は、床の間や違い棚を備えた本格的な和室、深い軒といぶし瓦、真壁の柱や梁、塗り壁など、伝統的な要素をしっかり取り入れるスタイルです。

玄関を入った瞬間から、老舗旅館のような凛とした空気に包まれるようなイメージですね。茶室や仏間、書院造の座敷を備えた和風日本家屋の豪邸は、来客へのおもてなしはもちろん、自分自身が「背筋が伸びる空間」で暮らせるのが大きな魅力です。

一方で、和モダン豪邸は、白い壁やシンプルな箱型のボリュームをベースに、無垢のフローリングや障子、畳コーナーなど、要所要所で和の要素を散りばめたスタイルです。

LDKは広く開放的にまとめ、アイランドキッチンや大きなダイニングテーブルを置き、その一角に小上がりの和スペースを設ける、というような構成も多いですね。パッと見はスタイリッシュな現代住宅でありながら、よく見ると格子や照明のデザインに和のニュアンスが潜んでいる、そんなさじ加減が心地よいです。

純和風と和モダンのざっくり比較

| 項目 | 純和風豪邸 | 和モダン豪邸 |

|---|---|---|

| 雰囲気 | 旅館・料亭のような格式と落ち着き | ギャラリーのようなシンプルさと抜け感 |

| 暮らしやすさ | 工夫すれば快適だが、段差や畳中心になりがち | バリアフリーや収納計画を組み込みやすい |

| コスト | 造作・素材にこだわるほど高くなりやすい | 標準仕様+和のアクセントで調整しやすい |

| メンテナンス | 木部や塗り壁の定期的な手入れが重要 | メンテ性の高い素材も選びやすい |

どちらが正解という話ではなく、「あなたと家族がどんな日常を送りたいか」で選ぶのがいちばんです。たとえば、茶道や華道、書道など和の趣味が中心なら純和風豪邸寄り、共働きで家事効率や子育てのしやすさを重視するなら和モダン豪邸寄りがフィットしやすいかなと思います。

また、完全な二択にせず、「玄関〜客間は純和風寄り」「家族のスペースは和モダン寄り」とゾーンごとに雰囲気を変える方法もあります。和風日本家屋の豪邸だからこそできる、贅沢な空間の使い分けですね。

和風豪邸の間取りで重視すべき点

和風な豪邸の間取りを考えるとき、多くの方が「とりあえず和室を多めに」「中庭を真ん中に」といった発想からスタートしがちですが、先に決めるべきなのは、実は部屋数ではなく動線と庭との関係です。

ここを最初に押さえておかないと、完成してから「広いのに使いにくい…」という残念な結果になりかねません。

庭とのつながりを前提に考える

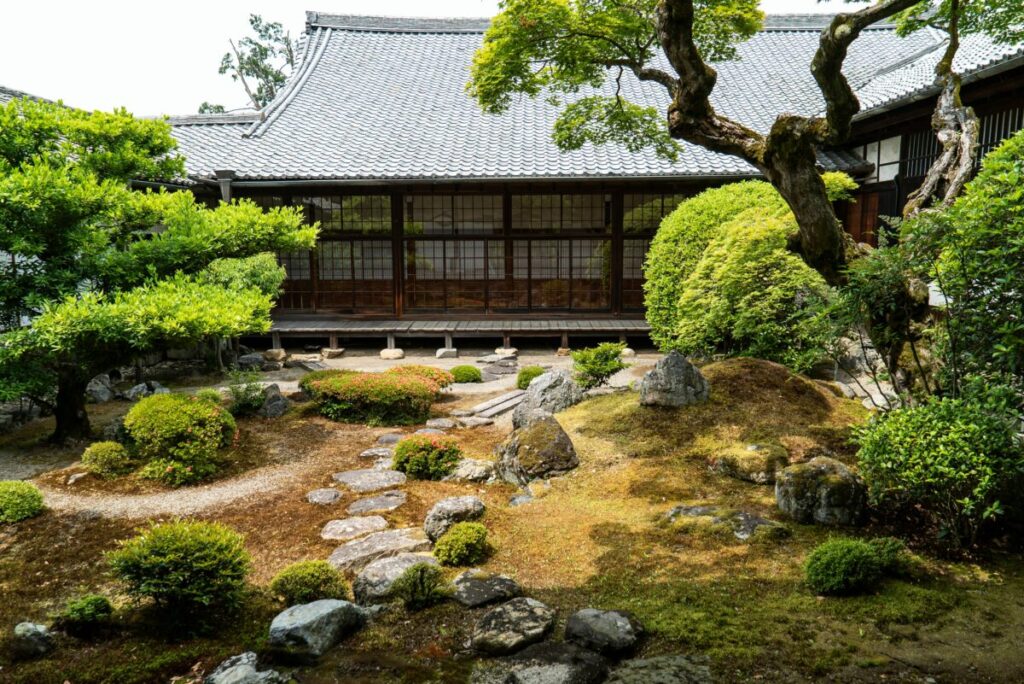

日本家屋の豪邸では、庭は単なる「外構」ではなく、住まいの一部です。リビング・和室・寝室・浴室など、どの部屋からどんな庭の景色を切り取るのかを考えるだけで、間取りの方向性はかなり変わってきます。

たとえば、朝はダイニングから東の庭の光を取り込み、夜はリビングからライトアップされた中庭を眺める、といった一日のリズムをイメージすると、窓の向きや大きさも決めやすくなりますよ。

縁側や広縁(※)しっかり確保すると、庭と室内の間に「ゆるいクッション」のような空間ができて、とても居心地が良くなります。雨の日に縁側でぼんやり庭を眺めたり、子どもが走り回ったり、猫が昼寝していたり…。そんな何でもない時間こそ、和風日本家屋の豪邸ならではの贅沢な瞬間だと思います。

※広縁とは?

和室の障子(またはガラス戸)の外側にある木の板でできた幅の広い通路

家族の動線を立体的にイメージする

和風豪邸の間取りで見落とされがちなのが、家族の動線です。特に延床面積が大きくなるほど、「玄関からキッチンまでが遠い」「洗濯動線が複雑」といったストレスが積み重なりやすいです。図面を見るときは、あなた自身が家の中を歩いている様子を頭の中でシミュレーションしてみてください。

■動線チェックの具体的なポイント

- 買い物帰りに、玄関〜パントリー〜キッチンまで何歩くらいになりそうか

- 洗濯物を「洗う→干す→取り込む→しまう」までのルートが直線的か

- 来客動線と家族の動線はきちんと分けられているか

- 夜中にトイレへ行くルートに危ない段差や曲がり角がないか

和風日本家屋の豪邸では、廊下を少し広めにとってギャラリーのように使う、という考え方もおすすめです。お気に入りの掛け軸や花を飾ったり、地窓からさりげなく庭の景色を見せたり、ただの移動空間を「歩いていて気持ちいい回廊」に変えてしまうイメージですね。

和風豪邸の価格と坪単価の相場

和風豪邸の価格になると、ネット上でも情報がバラバラで、正直「結局いくらくらい見ておけばいいの?」と分かりにくいところですよね。ここでは、私がこれまで見てきた和風・日本家屋の豪邸の例や、住宅全体の動向から、大まかな考え方をお伝えします。

まず大前提として、同じ延床面積でも、仕様や構造、依頼先によって総額は大きく変わるということは覚えておいてください。

いわゆるローコスト寄りの住宅会社と、伝統工法に強い設計事務所では、坪単価が倍近く違うこともあります。一般的な注文住宅全体では、木造2階建ての坪単価は地域にもよりますが、おおむね50万〜90万円程度のゾーンが多い印象です。

これに対して、純和風豪邸や和モダン豪邸のように、無垢材や漆喰、和瓦、日本庭園などにこだわるほど、坪単価は80万〜120万円、場合によってはそれ以上になるケースもあります。

延床50坪であれば、建物本体価格として4,000万〜6,000万円あたりが一つの目安になってきます。

住宅全体の傾向や床面積の推移は、国土交通省が公表している建築・住宅関係統計でも確認できます。詳しい数値や最新の統計は、(出典:国土交通省「建築・住宅関係統計」)をチェックしてみてください。ここでは、あくまで和風日本家屋の豪邸にフォーカスした「ざっくりイメージ」として捉えてもらえれば十分かなと思います。

■あわせて読みたい

日本家屋や和モダンな住まいを検討している方は、設計の自由度と実績が豊富な積水ハウスがおすすめなので、積水ハウスの紹介割引を活用して賢く家づくりを進める方法もあわせて確認してみてください。

本体価格だけで終わらないのが和風豪邸

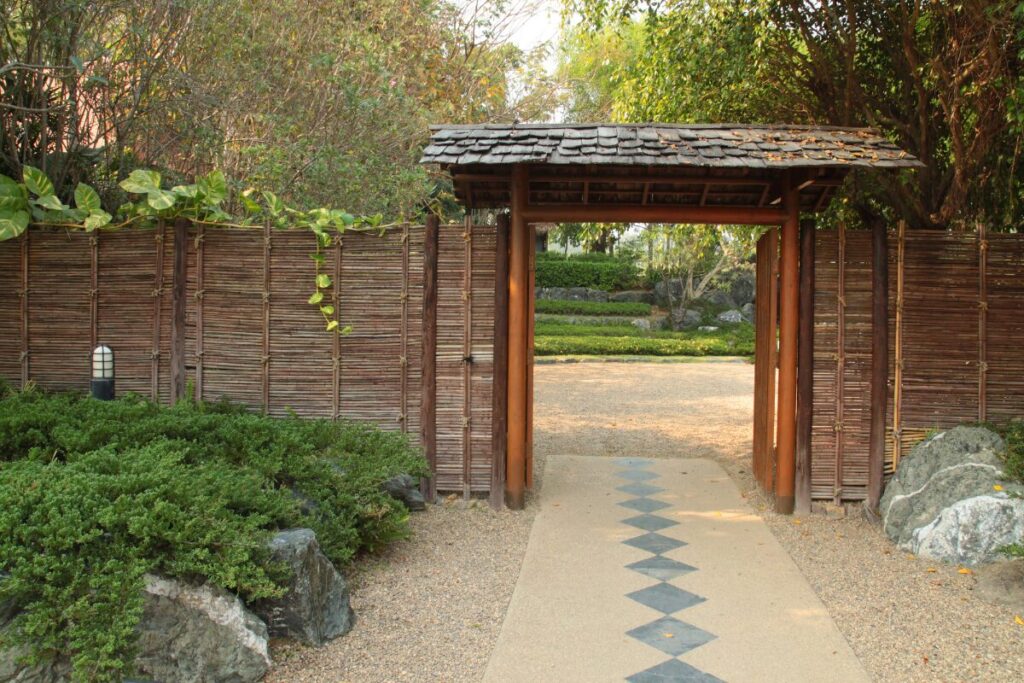

和風・日本家屋の豪邸で忘れてはいけないのが、建物本体とは別にかかる外構・庭園・調度品の費用です。門や塀、アプローチ、庭石、灯籠、植栽、ウッドデッキや縁側の延長など、「和の世界観」を支える要素は、どれもそれなりのコストがかかります。

| 項目 | イメージ | 費用の傾向(目安) |

|---|---|---|

| 門・塀 | 門柱、塀、門扉、袖壁など | 数十万円〜数百万円 |

| 日本庭園 | 石組み、灯籠、飛び石、池、植栽 | 規模によって大きく変動 |

| 外部照明 | 足元ライト、樹木のアップライト | 数十万円前後 |

| 和家具・調度品 | 座卓、座椅子、行灯、建具など | 選ぶもの次第で幅広い |

これらを合わせると、建物価格の1〜2割程度は「外構・庭・調度品」に使うイメージで考えておくと、後から資金計画が苦しくなりにくいです。

もちろん、ここでお伝えした数字はすべて一般的な目安です。正確な費用は必ず見積書や各社の公式情報で確認し、最終的な判断は建築士や工務店、金融機関など専門家と相談しながら進めてください。

和風豪邸の施工事例から学ぶ

和風豪邸の施工事例を眺めていると、「この雰囲気、好きだなあ」とワクワクしてきますよね。ただ、写真をただ眺めているだけだと、「自分の土地に置き換えるとどうなるのか」がなかなか見えてきません。

ここでは、いくつか代表的なパターンを挙げながら、「どこに注目して見ると、家づくりのヒントになるか」をお話しします。

茶室のある純和風豪邸

茶道をされている方にとって、茶室のある純和風豪邸はまさに憧れの形だと思います。四畳半の本格的な茶室であれば、躙り口や炉、にじり口からの一歩など、細かい寸法やしつらえが非常に重要です。

施工事例を見るときは、茶室そのものだけでなく、その茶室が家全体のどこに配置されているかにも注目してみてください。

たとえば、「玄関からすぐの位置にある茶室」は、来客をストレートにもてなすスタイルに向きます。一方、「リビングやダイニングを抜けた奥にある茶室」は、家族が日常的に行き来する空間とゆるくつながるスタイルです。

どちらが自分たちの暮らしに合っているかをイメージしながら事例を見ると、単なる憧れの写真から一歩踏み込んだ学びが得られますよ。

旅館のような大広間と日本庭園

親族や友人が頻繁に集まるご家庭では、旅館のような大広間を持つ和風・日本家屋の豪邸がぴったりです。施工事例の写真では、20畳以上の和室+広縁(※)+庭という組み合わせが多く見られます。ここでチェックしたいのは、「庭のどの方向に開いているか」「縁側と庭の高低差はどうか」という点です。

■大広間の施工事例を見る時のチェック

- 朝の光を取り込みたいなら東〜南向き、夕景を楽しみたいなら西向きも検討

- 縁側の高さと庭の高さに大きな段差がないか(高齢になっても出入りしやすいか)

- 庭のライトアップと室内照明のバランス(眩しすぎないか、暗すぎないか)

中庭を囲む平屋の和風豪邸

中庭を囲む和風な平屋豪邸の施工事例は、写真だけでもかなり心をつかまれます。リビング、寝室、浴室、書斎など、主要な部屋がすべて中庭に面している構成だと、家のどこにいても緑や石組みが視界に入り、自然と深呼吸したくなるような空気感になります。

こうした事例をチェックするときは、「中庭のサイズ感」と「外周部の窓の量」に注目してみてください。中庭が小さすぎると閉塞感が出ますし、大きすぎると維持が大変です。

また、中庭ばかりに窓を向けてしまうと、外周部の窓が減り、風通しが悪くなることも。施工事例ではそこまで書いていないことが多いので、図面や説明文を読みながらバランスを想像してみると良いですよ。

和風平屋豪邸の魅力と暮らし

和風の平屋豪邸は、「一度住んだら二階建てには戻れない」と言われることもあるくらい、暮らしやすさで評判のスタイルです。

特に、和風日本家屋の豪邸と平屋の相性は抜群で、広がりのある屋根と低い軒、中庭や坪庭との連続感がとても美しく決まります。

ワンフロアで完結する安心感

まず大きなメリットは、やはり階段がないことです。毎日の生活動線がワンフロアで完結するので、掃除や洗濯、片付けなどの家事も楽になりますし、将来的に足腰が弱くなってきたときのことを考えても安心です。来客も、寝室が2階にある家より、平屋のほうが案内しやすいと感じることが多いです。

また、子どもがまだ小さいうちは、家族全員が同じフロアにいることで、様子を把握しやすいのもポイントです。リビングでくつろいでいるときも、少し離れた和室で昼寝している子どもの気配が感じられる距離感は、平屋ならではの安心感かなと思います。

庭との一体感とプライバシーの両立

和風平屋の豪邸は、庭との距離がとても近いのが魅力です。リビングから縁側、そして庭へと自然につながって、朝のストレッチや、庭を眺めながらの入浴など、日常の小さな時間がぐっと豊かになります。

ただ、平屋はどうしても外からの視線が入りやすいので、

- 道路側は塀や植栽で目隠し

- 中庭側は思い切り開く

というように、見せる庭と隠す庭を分けるのがポイントです。常緑樹と低木を組み合わせると、視線を遮りながら風や光はしっかり通りますよ。

また、平屋は建物の外周が長くなるぶん、基礎や屋根の面積が増え、同じ延床面積の二階建てより工事費が高くなることもあります。

ここでの説明はあくまで一般的な傾向なので、具体的な費用や構造面は、必ず公式情報や見積書で確認し、最終判断は建築士や工務店など専門家と相談しながら進めてくださいね。

和風・日本家屋の豪邸を建てる心得

ここからは、実際に和風・日本家屋の豪邸を建てたり、和風豪邸の中古物件を購入したりするときに押さえておきたい「チェックポイント」と「依頼先選び」、そして建てた後の維持管理についてお話しします。

夢を形にするだけでなく、長く快適に住み続けるための視点も、一緒に整理していきましょう。

和風豪邸の中古物件ポイント

土地の価格や建築費の高騰もあり、最近は和風豪邸の中古物件を探す方も増えてきました。すでに建っている和風・日本家屋の豪邸を手に入れ、リノベーションで自分好みに仕上げていくスタイルですね。

うまく選べば、新築ではなかなか出せない味わいや、立地の良さを手に入れられるのが魅力です。

まずは「構造」と「水まわり」のチェックから

中古物件でいちばん大事なのは、見た目の雰囲気よりも構造の健全性です。特に和風豪邸の場合、瓦屋根+在来木造という組み合わせが多く、屋根の重さをきちんと支えられているか、耐震補強がどこまでされているかはしっかり確認したいところです。

次に、キッチン・浴室・トイレなど水まわりの状態をチェックします。設備そのものは新しく交換すれば済みますが、配管の劣化やレイアウト変更の難易度によって、工事費が大きく変わります。

たとえば、在来工法の浴室からユニットバスへの変更、段差解消、断熱改修などを同時に行うと、予想以上の金額になることもあります。

木部や外壁、庭の状態もじっくり見る

和風・日本家屋の豪邸は、柱や梁、縁側などに無垢材が多用されているのが魅力ですが、そのぶん経年変化もはっきり出ます。色つやの変化は味わいとして楽しめますが、腐朽やシロアリ被害があると、補修に大きなコストがかかる場合があります。

■内覧時のチェックポイント

- 床を歩いたときに、フワッと沈む箇所がないか

- 雨染みやカビが天井・壁に出ていないか

- 縁側や土台近くの木部に、明らかな腐りや欠けがないか

- 庭木が建物に接触していないか(外壁や屋根の劣化要因になります)

庭についても、「伸びきった植栽を整えれば復活するレベル」なのか、「大規模なリセットが必要なレベル」なのかで、リフォームの規模感が変わります。

和風豪邸の中古物件は、建物価格がお得に見えても、構造補強・断熱・設備更新・庭の整備などをトータルで考えると、新築と同じくらい、あるいはそれ以上になるケースもゼロではありません。

中古物件の購入を検討するときは

「購入価格+リノベーション費用+庭の整備費用」で総予算を考えるのが大事です。

ここでお伝えしている内容はあくまで一般的なポイントなので、実際の建物の状態や必要な工事の範囲については、必ず建築士やインスペクター、不動産会社など専門家の意見を聞き、公式な調査結果や契約書類を確認したうえで、最終的な判断を行ってください。

和風な豪邸の間取りと動線計画

新築で和風日本家屋の豪邸を建てる場合、間取り図を決めるフェーズがいちばん楽しくもあり、いちばん悩ましいところでもありますよね。和室の数、中庭の位置、平屋か二階建てか…。考えることは山ほどありますが、ここでもやはりキーワードになるのは家事動線」と「来客動線」です。

水回りは「三角形」か「一直線」でまとめる

キッチン・洗面・ランドリールームは、できるだけコンパクトな範囲にまとめるのがおすすめです。理想は、「キッチン〜パントリー〜ランドリールーム〜ファミリークローゼット」が三角形か一直線でつながっている形です。こうしておくと、料理をしながら洗濯を回し、子どもの服をしまう、といった動きが非常にスムーズになります。

和風豪邸間取りでは、「キッチンは北側の奥」「洗面は玄関近く」「ランドリーは中庭側」とバラバラに配置してしまいがちですが、これだと毎日の家事が大変です。図面上で水色のペンなどを使い、これらの水回りを塊として囲んでみると、動線の良し悪しが目で分かりやすくなりますよ。

来客動線と家族動線を分ける工夫

和風日本家屋の豪邸には、親族の集まりや仕事関係の来客があることも多いと思います。そんなときに大切なのが、「来客動線」と「家族動線」を分離することです。玄関から客間の和室へは、できるだけ一直線で案内できるようにし、その動線上には洗濯物や生活感のあるものが視界に入らないようにしておきたいところです。

■動線分離のアイデア

- 玄関からすぐの場所に客間用の和室を配置し、トイレも近くに設ける

- 家族用のセカンド玄関(勝手口)からキッチン・パントリーへ直行できるルートを作る

- 回遊できる廊下を活用し、家族は裏動線から移動できるようにする

こうした工夫を取り入れると、来客時には凛とした和風日本家屋の豪邸としての顔を見せつつ、普段は家族の暮らしやすさを優先できる、バランスの良い住まいになります。

和モダン豪邸に合う日本庭園

和モダン豪邸を考えるとき、「庭をどうするか」はかなり重要なテーマです。モダンな建物に、昔ながらの日本庭園をそのままドンと置いてしまうと、ちょっとちぐはぐに見えてしまうこともあります。大事なのは、建物と庭の「デザインのトーン」を揃えることです。

直線と余白を意識した和モダン庭

和モダン豪邸に合う庭を作るときは、直線的なラインと余白を意識すると、全体がまとまりやすくなります。たとえば、アプローチを曲がりくねった飛び石ではなく、シンプルな矩形の石やコンクリート平板で構成し、その周辺に砂利や低木を控えめに配置する。これだけでも、かなり和モダンな雰囲気が出ます。

植栽も、「たくさんの種類を詰め込む」より、「数種類をリズムよく繰り返す」イメージで配置すると、スッキリとした印象になります。シンボルツリーに雑木を一本立て、足元に苔やグランドカバーを広げるだけでも、和モダン豪邸らしい落ち着いた景色になりますよ。

外構と庭をセットで考える

門柱・塀・駐車スペース・ポスト・表札などの外構と、日本庭園部分を完全に別物として考えてしまうと、全体の統一感が出ません。理想は、建物の設計段階から外構と庭も含めてプランを作ってしまうことです。

和モダンな外構づくりの具体的な考え方については、拙サイトの和モダンな庭の作り方とレイアウトの考え方を分かりやすく解説した記事で、図解も交えながら詳しく紹介しています。建物と庭をどうつなぐかイメージしたいときに役立つと思います。

また、「池泉庭園」「枯山水」「露地」といった日本庭園の基本的な様式を知っておくと、自宅の和モダン庭でどこまで再現するかのイメージも固まりやすくなります。より深く日本庭園のスタイルを知りたい場合は、日本庭園の種類と特徴を解説した入門ガイドも参考になるはずです。

純和風豪邸を建てる依頼先

純和風豪邸や本格的な和モダン豪邸を建てるうえで、依頼先選びは本当に重要です。同じ「和風住宅できます」と言っていても、実際にどこまで対応できるかは会社によってかなり差があります。ここでは、依頼先を選ぶときに見ておきたいポイントを整理しておきます。

施工事例と職人の顔ぶれをチェック

まず確認したいのが、和風日本家屋の豪邸、あるいはそれに近い規模や仕様の施工事例がどれだけあるかです。写真だけでなく、可能であれば実際に見学できる物件を案内してもらうと、木材の質感やディテールの仕上げ、庭とのつながり方など、細かい部分までチェックできます。

また、設計者や現場監督、大工、左官職人など、誰が現場を担当するのかも重要です。伝統的な和の納まりや、和室の寸法感に慣れているかどうかで、仕上がりの「らしさ」が大きく変わります。

打ち合わせの場で、こちらのイメージを話したときに、「それならこういう納まりもありますよ」と具体的な提案が返ってくるかどうかは、信頼度を測るひとつの目安になります。

日本庭園まで含めたトータル提案

和風日本家屋の豪邸では、日本庭園や外構を含めて一体でプランニングできるかどうかも大事です。建物は素晴らしいのに、庭が後付け感満載だと、どうしても全体の完成度が下がって見えてしまいます。

設計段階から造園家や外構のプロとチームを組んでいる会社であれば、窓の位置や高さ、軒の出、照明計画なども「庭からの見え方」を前提に検討してくれるので、完成形のイメージがずっとクリアになります。

自宅の日本庭園づくり全体の考え方については、日本庭園を自宅に作るための基本と費用感をまとめた記事も参考にしてもらえると思います。

依頼先を選ぶときは、一社だけで即決せず、複数社から提案と見積もりをもらって比較するのがおすすめです。ここで書いたポイントはあくまで一般的な目安なので、補助金や各種制度の利用条件、契約内容の詳細については必ず公式サイトや契約書で確認し、最終的な判断は建築士や工務店、行政の相談窓口など専門家と話しながら進めてください。

和風平屋の豪邸と維持管理のコツ

最後に、憧れの和風平屋豪邸を手に入れたあと、「どうやって長くきれいに保つか」という維持管理の話です。建物も庭も、完成した瞬間がゴールではなく、そこからがスタートです。

手をかければかけるほど味わいが増すのが和風日本家屋の豪邸の特徴ですが、すべてを完璧に自分でやろうとすると、ちょっと大変ですよね。

建物のメンテナンスは「計画表」を作る

まず、外部の木部や塗り壁、瓦屋根など、主要な部位ごとにメンテナンスの目安時期をざっくり把握しておくと安心です。

木部の再塗装は数年〜十数年、漆喰の補修はひび割れの状況を見ながら必要に応じて、屋根の点検は台風や地震のあとに…。といった具合に、「きっかけ」を決めておくと忘れにくくなります。

| 部位 | 主なメンテナンス内容 | 目安タイミング |

|---|---|---|

| 外部木部(軒天・格子など) | 塗装の塗り替え、防腐・防蟻処理 | 数年〜十数年ごと、退色や剥がれを見て判断 |

| 瓦屋根 | ズレ・割れの点検、必要に応じて差し替え | 台風・地震の後、数年に一度の定期点検 |

| 漆喰壁 | ひび割れの補修、部分的な塗り直し | クラックが目立ってきたタイミング |

| 室内の畳・障子 | 畳表替え、障子紙の張り替え | 数年ごと、汚れや日焼けの度合いを見て |

こうしたメンテナンスは、すべてきっちり周期を守らないとダメ、というものではありませんが、「このあたりで一度プロに見てもらおう」という目安を持っておくことが大切です。

正確な時期や方法は、建物の仕様や地域の気候によっても変わるため、引き渡し時に施工会社から受け取るメンテナンスの説明資料や保証内容をしっかり確認しておいてください。

日本庭園は「自分でやる部分」と「プロに任せる部分」を分ける

和風平屋豪邸の魅力の大きな部分を占めるのが日本庭園ですが、その維持にはある程度の手間と費用がかかります。すべてを自分で完璧にこなそうとすると、庭のために暮らしているような状態になってしまうこともあるので、最初から「自分でやる部分」と「プロに任せる部分」を分けておくのがおすすめです。

日常の水やりや簡単な草抜き、落ち葉掃除は自分でやりつつ、年に数回の本格的な剪定や、数年に一度の大きな手入れ(樹木の入れ替えや石組みの見直しなど)は庭師にお願いする、というスタイルが現実的かなと思います。こうしておくと、庭全体のバランスはプロに見てもらいながら、日々の変化や季節の移ろいは自分たちで楽しむことができます。

■維持管理で大切な考え方

- 「完璧」を目指しすぎず、無理のないメンテナンス計画を立てる

- 建物・庭ともに、プロに見てもらうタイミングをあらかじめ決めておく

- かかる費用はあくまで一般的な目安と捉え、正式な見積もりで確認する

メンテナンス方法や費用感は、地域や業者、建物の仕様によってもかなり違いがあります。ここでご紹介した内容はあくまで一般的な考え方なので、正確な条件は必ず公式サイトや見積書などで確認し、最終的な判断は建築士や工務店、造園業者など専門家に相談しながら、ご自身の暮らし方に合うバランスを探ってみてください。

和風・日本家屋の豪邸まとめ

和風・日本家屋の豪邸は、純和風の重厚感と和モダンの暮らしやすさが共存する世界です。

どちらのスタイルにも良さがあり、正解は「家族にとって心地よいかどうか」だけです。庭とのつながりや動線、予算設定など考えることは多いですが、一つずつ整理していけば自分たちらしい答えが見つかります。

この記事では、次のようなポイントを中心にまとめています。

● 純和風豪邸と和モダン豪邸の違い

● 施工事例から読み取れるポイント

● 和風平屋豪邸の魅力

● 中古物件を選ぶ際の注意点

● 維持管理のコツ

すべてを一度に完璧にする必要はありません。まずは「これだけはゆずれない」というポイントを3つほど決めておくと、判断がぶれにくくなります。

なお、費用・法律・安全に関する内容は状況により変わるため、ここでの説明はあくまで一般的な目安です。最終判断は、必ず各社や自治体の公式情報、建築士や工務店、不動産会社などの専門家に相談して進めてください。

和風・日本家屋の豪邸が、あなたやご家族にとって落ち着ける住まいになりますように。この記事が、その第一歩の助けになれば嬉しいです。

コメント